省直管县、省直辖县、省辖县,都是县级单位,究竟有什么区别?

省直管县、省直辖县、省辖县,都是县级单位,究竟有什么区别?

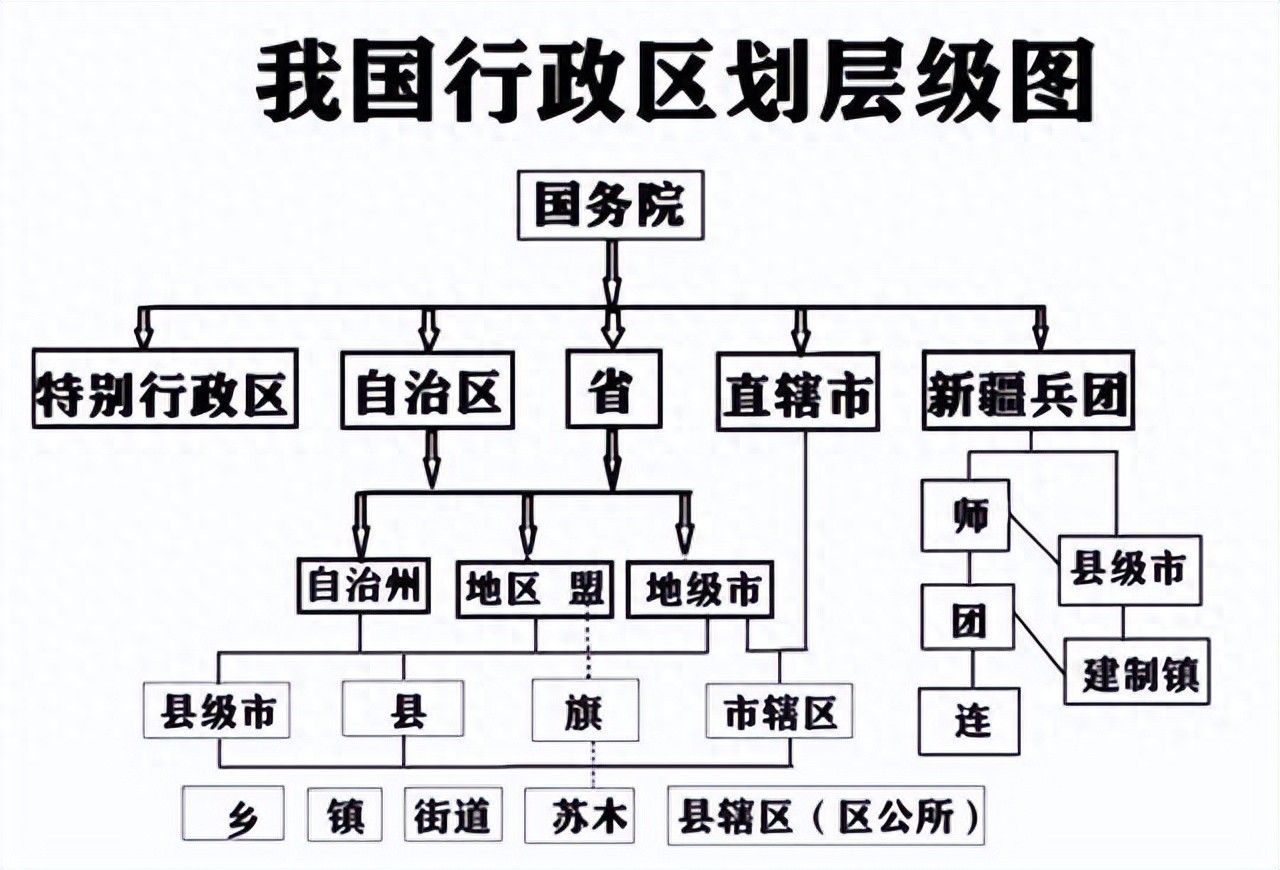

中国大多数的省份都是按照三层级的政府结构,既是“省—市—县”的层级划分模式,由省级管理市级,再由市级领导县级,本意为经济实力较强的上级政府带动下级政府的经济和建设。

因此各级政府在行政和财政上都隶属于上一级的政府管辖,且采用任务层层下达,考核指标层层分解落实的行政发包制的工作模式。

但经过定律数据的推演和具体的实践证明,行政层级过多会对城市的管理效率产生影响,也不利于各级城市之间经济要素的有效分配。

在保留“县级”传统行政单位的同时,为避免该问题的发生导致政策失灵,我国开始试点采用省直管县和省直辖县的“跨层级”管理模式。

根据各地区的情况不同、条件不同、前景不同,对不同县级区域进行动态的省管辖模式,其主要目的就是调动地方经济发展,避免市级对县级的资源“抢夺”。

撤县立市的原因及其功能

省直管县和省直辖县和省辖县在本质上都是执行“撤县立市”的发展规划,响应国家保障中小城市和地区经济平均发展的有关政策。

县改市在级别上,县和市并没有什么变化,属于县一级,同时又是属于中国城市的三类市。县与县级市的区别,主要是在功能上的不同。

县主要落实中央的农村工作政策,其功能侧重于农业、农民和农村的发展。但是县级市不同于县,进入“市”的范畴,属于中小型城市,但在小城镇和广大农村之中属于顶端。

作为县级区域的政治、经济、文化、信息中心,将大中城市和小城镇和广大农村相连接,起着缓解大中城市人口与发展压力的作用。

所以县级市政府职能具有自己的特点,区别于县政府职能,在落实中央的农村工作政策基础上,还需要落实城市工作政策,以城市的发展为中心,重视工业、城市建设等。在用地规划上,县的指标被限制很大,一切按照人口规划。

而改为市之后,政府能够有更多的自主权,获得更多的资源,根据实际情况,能以城市发展为中心进行统筹规划、安排和决策,发展各项事业。

在中国,一个城市的规模大小和增长速度都与其所在城市行政等级体系中的位置高低有关。

行政等级越高,城市规模越大、增长越快。高行政等级城市过度膨胀, 国家控制高行政等级大城市人口规模的政策基本失灵。

政府为维持大城市居民的福利水平、减少拥挤, 通常采用提高落户门槛、减少或不提供对外来人口的教育等基本公共服务方式来限制外来人口进入,以此降低本地城市居民的生活成本和提高就业机会。

城市规模往往与其政治地位、行政等级高度相关。一个城市的行政等级越高,其所获得中央财政支持等政治资源也越多。

在市场机制作用下,由于规模效应的存在,人口、资本等要素进一步向高行政等级城市聚集。

一个城市行政等级越高,其所配置的教育、医疗等基本公共服务资源越优越,就业及创业机会也往往越多,对劳动者的吸引力自然也就越大。对新兴产业、高层次人才、高新技术等高端要素也产生“虹吸”效应。

大城市由于集聚了大量的优势资源, 吸引了大量的外来人口,人口拥堵问题十分严重,而中小型城市却出现了人口不足,人才匮乏,劳动力缺失等问题。

由于这些中等城市对人口的吸引力远不如大城市,结果造成 “土地城镇化”快于“人口城镇化”,导致大量城市“新区”变“鬼城”。

为促进大中小城市的协调发展,在严格控制大城市规模的基础上,合理发展中等城市和小城市,加快城镇化检核,增强城市对农村的正面带动作用,中国便开始实施“撤县立市”的基础措施。

省直管县、省直辖县、省辖县在行政级别上面同属县级,但省直辖县和省辖县都是独立于地级市外的,具有更多自主权的县级发展区域。而省直管县则是依然是属于地级市下级的行政区域,只是由省级直接管理。

省直管县的性质与功能

因为在资源、经济、发展水平上有着天然优势,市级相较于一般县级有着非常显著的人口虹吸趋势高新人才和产业都会优先聚集到大城市内。

再加上某些人为因素问题,很难避免不会出现“市压县、市刮县、市吃县、市卡县”的反向带动问题。

这便是“市管县”体制内确实存在的城乡悖论、财政悖论和效率悖论,“市管县”行政体制并未展现出预期作用,反而成为限制县级政府自主性和创新性、阻碍县域社会经济高质量快速发展的重要制度性因素。

为预防这类问题的发生,所开展的重要措施之一,便是“省直管县”改革。其目的就在于“扩权强县”和“财政直管”。

“省直管县”改革在纵向上减少了政府的行政管理层级,行政事务绕过市级政府直接由省政府审批和管理,转移支付补助资金可以由省级财政账户直接下达县级。

这有助于提高行政审批和资源下拨的效率,同时扩大了县级政府的经济社会管理权限,有助于县域社会经济的高质量快速发展。

“省直管县”改革的本质就是政府分权,将市级政府在财政收支、转移支付、公共物品提供、治理外部性等方面的政府职能向试点县域转移。

改革将原来归属于地级市政府的权力下放给县级政府,弱化了地级市政府的干预权,强化了县级政府的自主权。

县级政府发展自主权的强化不仅体现为财政权力的独立,而且更体现在行政权力的扩大上。

但,推进“撤县立市”是一项巨大的系统工程,不可能一蹴而就。全国在实施过程中要根据各省的省情和实施的不同条件,需要根据各省经济发展的不同,分阶段展开。

“省直管县”此阶段的改革聚焦政府管理权限的下放与财政收支权力的独立,还未完全脱离所属市级的理顺财权与事权,可以称为“常规省直管”模式。

“常规省直管”模式并未产生显著改革效应,因此为达到后续持续有效的发展效果,部分试点县改市采取了“全面省直管”的模式,“常规省直管”模式这种低水平的分权改革并不能满足县域经济增长的需求,而“全面省直管”模式则较好解决了此前阶段的过渡体制障碍。

省直辖县的性质与功能

为彻底摆脱“市领导县”所带来的矛盾和影响,大力推进“撤县立市”和取消“市领导县”的体制成了大势所趋。

在1988 年海南建省,为了实现减少层级,建设“小政府、大社会”的需要,建省后,海口和三亚两个地级市均未实行市领导县体制,而是与其他各县、市统由海南省直辖。

在海南建省过程中,针对当时存在的海南黎族 苗族自治州问题,考虑到海南省辖陆地区域较小,没有必要再保持辖区占全岛几乎一半的自治州。

在撤消海南黎族苗族自治州后,所辖各县按民族情况分别建立民族自治县,继续实行民族区域自治制度,执行民族政策,实践效果很好。这种“全面省直管县”的模式,也被称为“海南模式”。

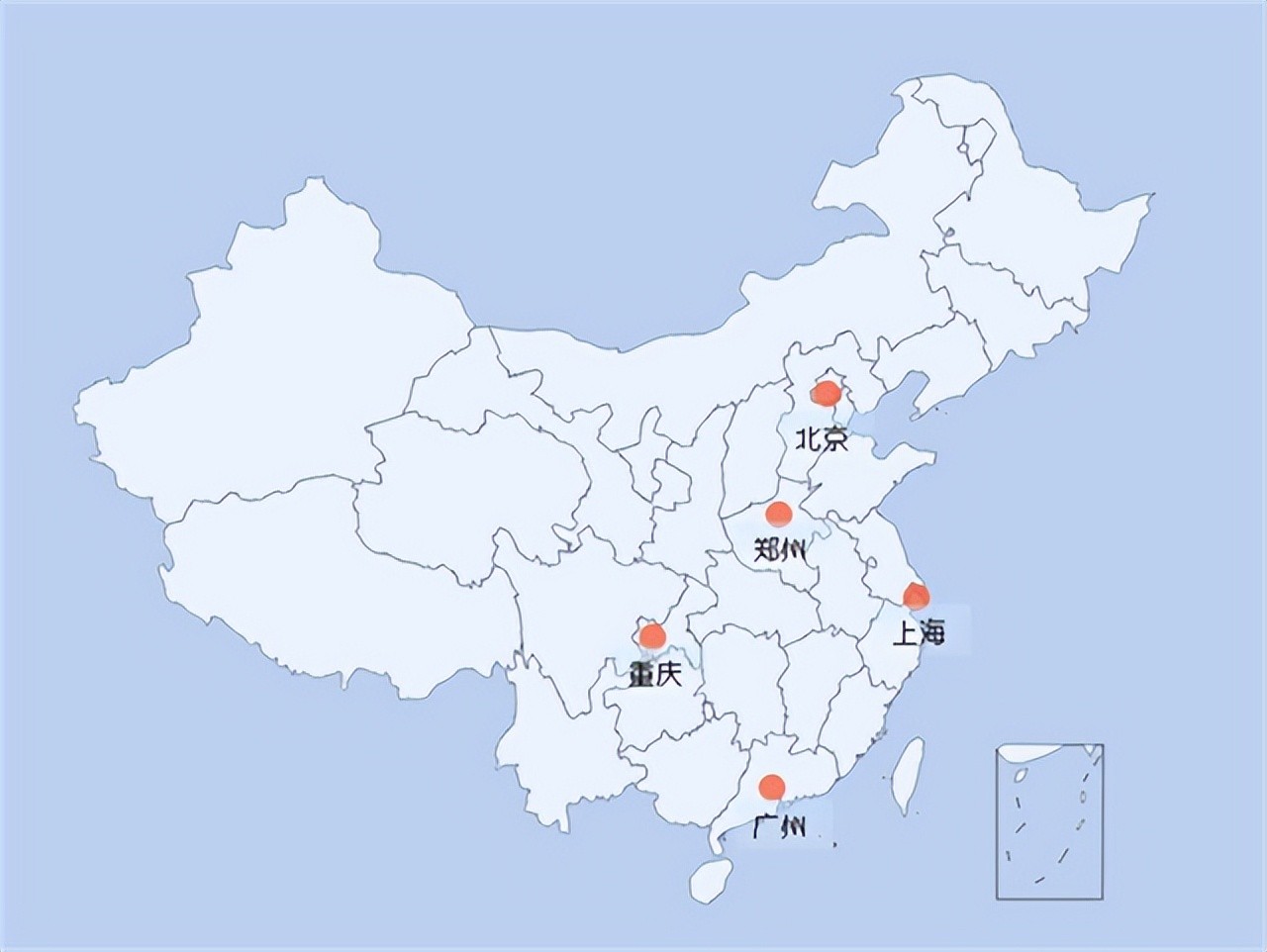

1997年重庆设立直辖市,重庆直辖市成立后即开始对原有政区层级进行整理,到 2000 年,基本理顺了原有地级政区层级,实现了市(省)—区县—乡镇三级政区体制。这即为“重庆模式”。

“海南模式”和“重庆模式”是省域内实行省直管县的一种实践和尝试,在一定程度上为我国今后推进省直辖县提供了经验借鉴。

再经过“强县扩权”的“常规省直管”模式的实践后发现其弊端。从行政体制角度看,强县扩权只是在现有行政管理体制框架下对市县经济和社会管理权限的调整。

虽然符合管理理论上的扁平化的要求,但基于其权限上的限制,具有明显的过渡性质,走向“全面省直管”是其发展的必然趋势。

对于已经实施“强县扩权”的省份来说,下一步是实现全省范围内的“农县扩权”,并进一步放权,最终过渡到省直管县。

而对于多数省而言,则是“优先将农业大县纳入改革范围”,再扩权至所有县,逐步弱化地级政区对县的管理,最后走向完全的省直辖县。

推行省直辖县对政区体制最直接的影响是省辖地级中心城市。由于地级中心城市失去对县的领导权,中心城市不能随心所欲地利用自身拥有的权力对所辖县发号司令。

无法随意地扩大区开发空间,要求县上交税收,利用行政权力与县争夺资源、项目、人才等等,因而必然在一定程度上影响地级中心城市的非正常竞争的实力。

也有专家曾经提出过疑问,省级政府如果管辖如此数量庞大的县级政区,能否采取合并县级的措施?

然而大规模并县是不可行的,必须保持国家县制的基本稳定。首先大规模并县后,县级必定会向下分级,还会出现三级管理的行政结构,既:省——县——乡镇。依然无法解决行政区划的层级过多问题。

再则,历史的经验与现实的情况证明,县级区域的稳定是中国社会稳定的重要基石。自秦在全国全面推行郡县制以来,县制一直就是我国国家体制的重要组成部分。

在长期的发展中,县已经形成具有稳定文化联系和较为完整的自然—经济—社会单元,县在我国行政区划体系中的地位是非常突出的,县的基层性决定了其工作直接面对广大农村和农民,这对于维持国家政权的稳定是有重大意义的。

因此“省直辖县”改革还在试点状态,有需要结合实际和经验进行优化深化的部分,整合和重组各级国家行政机构,减少层级以对应省—县—乡的三级结构,需要二者互为要求,互相促进。

省辖县“海南模式”的性质

从本质上而言“省辖县”与“省直辖县”没有区别,都是为了减少行政区划分级过多,强化中小城市自主权和经济发展的政策措施。

海南在成为一级省级行政区划时,并没有采用其他省份“市领导县”的管理体制,而是独创地在全省范围内确立了省直接管理县的行政体制。

因为没有经历过三级管理结构,直接划分为二级管理结构,所以便没有“省直辖县”与“市管县”的区别,所以直接被称为“省辖县”。

通过实践证明,海南的“省辖县”体制减少了政府纵向层级,有利于提高政府的行政效率,降低了运行成本,同时激活县级区域的经济活力,促进县级经济的发展。

因此以海南“省辖县”的二级管理模式为蓝本,在学习、借鉴、改进了“海南模式”后,“常规省直管”和“全面省直管”改革便开始在全国各地试点执行。

无论是“省直管县”也好,还是“省直辖县”和“省辖县”也好,其本质目的都是相同的,为的就是“强县扩权”,提高地方经济发展,促进地方建设完善,达到各大中小城市协同发展、共同富裕。

总的来说,“省直辖县”与“省辖县”的性质功能完全相同,只是开始发展推行的时间不同,地点不同,所造成的在时代上、社会上、历史上有着不同的代表意义,也可以说“省直辖县”正是在“省辖县”的执行基础和实践经验上所催生的改革措施。

而“省直管县”则是根据各个地方的文化不同、经济不同、地理环境不同,而执行的阶段性“省直辖县”体制。

相较于“全面省直管”的“省直辖县”,作为“常规省直管”的“省直管县”只拥有财政权力的扩张,在行政权力上仍然依附于市级行政单位,受到市级单位的部分影响制约。

而“省直辖县”和“省辖县”都是独立于市级行政单位之外,直接受省级管理,具有与市级完全相同的事权和自主权力。

整体推进“全面省直管”模式,深化县域体制改革,赋予县级政府更大的发展自主权,破除制约县级区域经济发展的制度因素,将会是未来发展的必然趋势。

参考文献:

中国城市行政管理体制改革的方向与路径探讨——当代经济管理期刊

从分权看发展:“省直管县”改革如何促进县域经济增长__刘灵辉——当代经济科学期刊

省直辖县(市)体制实现的路径及其影响——经济地理期刊

海南经济特区城市规划条例——海南政报

海南省省直管县行政体制改革研究_谢静洋——云南财经大学

-END-

作者:理理

编辑:墨浓

-

- 重庆富豪身价218亿,花6000多万为员工买房,晚年靠“众筹”治病

-

2025-06-30 06:09:11

-

- 一篇文章告诉你:奥特曼系列一共有多少怪兽?这些怪兽有多少种类

-

2025-06-30 06:06:56

-

- 野史:慈禧驾崩,屋内隐藏的密室被打开,众人看后只恨发现的太晚

-

2025-06-30 06:04:41

-

- 13年陈招娣追悼会:陈忠和、郎平来送别,袁伟民一句话让队员泪崩

-

2025-06-30 06:02:26

-

- 非遗江西|传统戏剧:吉安采茶戏

-

2025-06-30 06:00:11

-

- 2008年悬案,北京61岁教师登山离奇失踪,附近发现数具无名白骨

-

2025-06-30 05:57:56

-

- 主持人林海,两任妻子都是同行,如今51岁生活十分幸福

-

2025-06-30 05:55:41

-

- 1976年周总理逝世,侄子周尔辉要去北京悼念他,邓颖超:不要来京

-

2025-06-30 05:53:25

-

- 抗战时孔庆德生死护送卡尔逊

-

2025-06-30 05:51:10

-

- “我是典型的双子座,每一面都是真实的自己!”海报时尚网专访日本It Girl&模特

-

2025-06-30 05:48:55

-

- 范冰冰上《新闻联播》 图揭《还珠》主角现状

-

2025-06-30 05:46:40

-

- 上饶十大历史文化遗产——弋阳腔

-

2025-06-30 05:44:25

-

- 1937年,南京守军没有不战而降,南京市长率警察和日军拼刺刀阵亡

-

2025-06-30 05:42:09

-

- 2米36男篮孙明明近况,退役成人生赢家,1米87妻子漂亮,女儿可爱

-

2025-06-30 05:39:54

-

- 女生一般喜欢男生送什么礼物比较好(送女生100元左右的礼物)

-

2025-06-28 20:24:10

-

- 茅台战略目标(茅台战略目标的实施国家政策)

-

2025-06-28 20:21:56

-

- zn的化合价(zn的化合价相对原子质量)

-

2025-06-28 20:19:40

-

- 农村信用社考试试题及答案(2025年农村信用社基础知识)

-

2025-06-28 20:17:25

-

- 离婚后如何挽回前妻,离婚后怎么跟前妻复婚

-

2025-06-28 20:15:10

-

- 脱毛美容知识大全(美丽属于有准备的人)

-

2025-06-28 20:12:55

男人用嘴巴添女人私处的坏处

男人用嘴巴添女人私处的坏处 女性憋尿惩罚流程

女性憋尿惩罚流程