非遗江西|传统戏剧:吉安采茶戏

非遗江西|传统戏剧:吉安采茶戏

吉安采茶戏为江西省非物质文化遗产。

简介

吉安采茶戏是广泛流行于吉安市及所属周边县、区的一种民间小戏。表演载歌载舞、语言诙谐风趣、内容丰富多彩、曲调粗犷朴实、旋律优美婉转、唱腔通俗易懂,具有浓郁的生活气息和乡土风情,是扎根吉安城乡、百姓喜闻乐见的民间艺术瑰宝。

永丰三角班是吉安采茶戏表演的雏形,于清乾隆年间形成。三角班是由小生、小旦、小丑三个角色组成的班底,人数不多,连乐手在内,有七紧、八宽、九轻松之说,适合在农村演出。稍后,三角班吸收、融合宜黄戏和花鼓戏等的艺术形式和风格,形成了演出班底规模更大,有如大戏班半个班底的采茶戏班社“半班”。“半班”演员增多,行当较全,能演大戏,乐手和演员一般有二十余人。“半班”逐渐向吉水县、吉安县、新干县、泰和县、万安县以及区的乐安、宁都、古城,于都等地发展,并日渐盛行。至清末,形成了以永丰县著名艺人本发师(姚本发)为代表的吉安采茶戏主要流派。其时曲调丰富到一百一十余种,曲牌发展到五十余种,民间采茶戏班二百五十余个。

吉安采茶戏表演最具特色的有矮子步、拐子步、裙子功、扇子功等。矮子步:分高、中、矮三种桩步。高桩步,上身端直,肩膀稍摆动,双膝微蹲至140度至160度之间,双足用前脚板落地,足跟悬空,臀部自然摇摆,辐度不大,举步均匀向前。中桩步,在高桩步的基础上,双膝下蹲到100度至120度之间,因此臀部的摆动幅度更大些,双肩的摆动幅度也相应加大。矮桩步,双膝下蹲到60度左右,走台步时用脚尖点地,否则就会向后仰翻,臀部、肩部的摆动相应加大。拐子步:是丑行表演特色台步之一,右足微曲,足尖点地,左脚僵直不曲,行走时脚板全落地,走台步时自然形成一拐一拐的形态。整个表演要求驼背,曲足,瘫手(左手)、歪嘴,丑态可掬。裙子功:是丑行表演特色台步之一,行走时上身端直,双脚足板全部落地,左右臀部一先一后有节奏地微微向后掀动,腹部随着一张一缩,系在腰上的裙子也自然地、有节奏地掀动,这种功夫叫“裙子功”。扇子功:丑、旦用折扇作道具,耍出各种花样,有起绸扇花,小脚步扇花,对持扇花,收调扇花,单台戏吊扇花,单台戏起调扇花,高桩扇花,矮桩扇花,收桩扇花,反持扇花等。

吉安采茶戏传统音乐的特点是一戏一曲,曲名即戏名,如《毛朋记》、《别店》、《秧麦》等。如有两个以上的曲调,则分上下调,如《劝夫上调》、《劝夫下调》,曲调呈方块体,上下对称的结构。唱腔中使用统一的过门,如遇词太多,则唱完上韵后开始检板,最后一句落韵。在传统唱腔中,运用真假嗓结合的唱法,充分体现了三角班的音乐特色。

吉安采茶戏有丰富的吹奏曲牌,曲牌大多来自吉安戏以及民间器乐曲曲牌,如《哭皇天》、《大开门》、《小开门》、《柳青娘》、《小桃红》、《一支花》、《朝天子》、《大摆》等共五十余首,可按剧情选用。在伴奏上分文场和武场,文场乐器为二胡、竹笛、三弦、中胡、板胡、提琴等。武场乐器有大、小唢呐、堂鼓、汉锣、小锣、闹钹、斑鼓、响板、大鼓等。常用锣经有《摆锣》、《倒板头》《夺头》、《哭介》以及《闹台锣鼓》等。

吉安采茶戏的传统老剧目大都是反映农村的生产劳动、生活情趣、商贸经营、男女恋情等,具有浓郁的生活气息,朴实健康、幽默风趣,富有乡土味、人情味。

在井冈山革命斗争时期,红色剧社演出了《父与子》、《大放马》、《工农兵团结》、《慰劳红军家属》、《志愿当红军》、《欢送哥哥上前方》等剧目,鼓舞了红军士气,振奋了革命精神。

1958年吉安采茶戏《家庭夜战队》、《补背褡》等参加全省戏曲汇演获多项奖励,并灌制了唱片在全国发行。1959年采茶小戏《打鸟》、《补背褡》被选调上庐山为中共中央八届八中全会演出。1960年《井冈山人》等剧目赴多省区慰问演出。1964年《春风万里》等剧目在中南地区巡回演出。

改革开放以来,吉安采茶戏精品迭出。1999年创作演出的《远山》、2002年创作演出的《乡里法官》先后获得中宣部第八届、第九届精神文明建设“五个一工程”奖。最近几年创作的《井台》、《半边门》、《半边锣》、《雷雨过后》、《苟生办酒》、《生日大礼》、《寻牛记》等20多部现代采茶小戏也相继参加省里汇演,并获多项奖励。这些现实题材的采茶戏,贴近群众、贴近生活、贴近实际,既弘扬了时代的主旋律,又丰富了人民群众的文化生活。

历史渊源

吉安采茶戏是广泛流行于吉安市及所属周边县、区的一种民间小戏。表演载歌载舞、语言诙谐风趣、内容丰富多彩、曲调粗犷朴实、旋律优美婉转、唱腔通俗易懂,具有浓郁的生活气息和乡土风情,是扎根吉安城乡、百姓喜闻乐见的民间艺术瑰宝。

永丰三角班是吉安采茶戏表演的雏形,于清乾隆年间形成。三角班是由小生、小旦、小丑三个角色组成的班底,人数不多,连乐手在内,有七紧、八宽、九轻松之说,适合在农村演出。稍后,三角班吸收、融合宜黄戏和花鼓戏等的艺术形式和风格,形成了演出班底规模更大,有如大戏班半个班底的采茶戏班社“半班”。“半班”演员增多,行当较全,能演大戏,乐手和演员一般有二十余人。“半班”逐渐向吉水县、吉安县、新干县、泰和县、万安县以及区的乐安、宁都、古城,于都等地发展,并日渐盛行。至清末,形成了以永丰县著名艺人本发师(姚本发)为代表的吉安采茶戏主要流派。其时曲调丰富到一百一十余种,曲牌发展到五十余种,民间采茶戏班二百五十余个。

吉安采茶戏表演最具特色的有矮子步、拐子步、裙子功、扇子功等。矮子步:分高、中、矮三种桩步。高桩步,上身端直,肩膀稍摆动,双膝微蹲至140度至160度之间,双足用前脚板落地,足跟悬空,臀部自然摇摆,辐度不大,举步均匀向前。中桩步,在高桩步的基础上,双膝下蹲到100度至120度之间,因此臀部的摆动幅度更大些,双肩的摆动幅度也相应加大。矮桩步,双膝下蹲到60度左右,走台步时用脚尖点地,否则就会向后仰翻,臀部、肩部的摆动相应加大。拐子步:是丑行表演特色台步之一,右足微曲,足尖点地,左脚僵直不曲,行走时脚板全落地,走台步时自然形成一拐一拐的形态。整个表演要求驼背,曲足,瘫手(左手)、歪嘴,丑态可掬。裙子功:是丑行表演特色台步之一,行走时上身端直,双脚足板全部落地,左右臀部一先一后有节奏地微微向后掀动,腹部随着一张一缩,系在腰上的裙子也自然地、有节奏地掀动,这种功夫叫“裙子功”。扇子功:丑、旦用折扇作道具,耍出各种花样,有起绸扇花,小脚步扇花,对持扇花,收调扇花,单台戏吊扇花,单台戏起调扇花,高桩扇花,矮桩扇花,收桩扇花,反持扇花等。

主要内容

代表剧目

从吉安采茶戏的内容来看,大多数剧目具有浓郁的劳动人民的生活气息,朴实健康、幽默风趣,富有乡土味,人情味,所反映的大都是农村的劳动生产,生活情趣,商贸经营,男女恋情等。

吉安采茶戏的传统演出剧目主要有单台戏、三角班戏、半班戏三种。主要演出过的剧目如下:

(1)单台戏(独脚戏)有:《扬州十杯酒》《寡妇上坟》《想郎》《表天下图》《打成箍》《拗菜兜》《扬州十匹柳》《望郎》《十盏明灯》《初怀胎》《十带货》《十绣鞋》《十打》《十字写》《观音赞》《十月怀胎》,共十七个。

(2)“三角班”戏有:《补背褡》《秧麦》《想郎》《七块柴》《卖樱桃》《打白米》《三伢仔锄棉花》《卖杂货》《盘广货》《王氏劝夫》《姚伯招亲》《磨镜子》《看西洋镜》《二妹子反情》《浪子锄豆》《大小争风》《骂鸡》《补缸》《讨学钱》《攀笋》《幼姑吵嫁》《桃妹饯行》《耍金扇》《铜钱歌》《闹五更》《金钱花》《蠢子接姨娘》《三伢仔接姐》《顶烛怕妻》《打大花鼓》《十八摸》《卖草墩》《卖花线》《外甥嫖姨娘》《卖棉线》《下南京》《卖豆腐》《瞎子闹凉亭》《王小二过年》《捡菌子》《邹皮匠打酒》《小放牛》《打包脚会》《扇子花鼓》《卖香油》《裁缝裁衣》《卖绫罗》《回药》《睄银心》《送宝》《下象棋》《柳英晒鞋》《豆腐佬下四川》《张茂英寻夫》《牡丹对药》《上京下科》《九连环》《鬼打贼》《关王相会》《打康王》《阴阳练扇》《逃三关》《双采桑》《戒赌》《打草鞋》《苏三起解》《活捉三郎》《杨戬打刀》《打猪草》《补碗》《小尼姑下山》《李氏劝夫》《送郎卖茶》《双看相》《张三看妹》《李氏怕妻》《卖漂洋杂货》《打大卦》《耍秋千》《桃花装疯》《十叹烟花》《打花鼓》《打崩鼓》《打城隍》《大补缸》《戒洋烟》《看牛仔》《张三卖布》《瞎子捉奸》《王瞎子算命》共九十一个。

(3)“半班”戏(大戏)有:《落马桥收租(放羊记)》《蔡鸣凤别店》《毛朋记》《金钱记》《丝带记》《洗澡哭城》(《孟姜女》)《割肉报母》《曹洪走雪》《安安送米》《采桑》《金钗记》《山伯访友》《山伯归天》《过界岭》《大算账》《磨房产子》《青风亭》《刘海砍樵》《韩湘子敷药》《青龙山》《韩湘子试妻》《韩湘子度妻》《青龙会》《张三当裙》《张三卖肉》《九连环》《机房教子》《南山耕田》《乌金记》《平贵回窑》《四郎回国》《五郎会兄》《修书义子》《宝莲灯》《杀子》《王公子嫖院》《姜子牙试妻》《彩楼记》《庙会探监》《卖花记》,共四十一个。

在井冈山革命斗争时期,工农兵政府组织的红色剧社,在苏区如火如荼地开展红色戏剧演出,《父与子》《大放马》《工农兵团结》《慰劳红军家属》《志愿当红军》《欢送哥哥上前方》等剧目,极大地鼓舞了红军士气,振奋了革命精神。

上世纪五十年代以来,创作并上演了大量新剧目《家庭夜战队》、《井冈山人》、《春风万里》、《井冈山颂》。改革开放以来,吉安采茶戏精品迭出。1《远山》、《乡里法官》先后获得中宣部第八届、第九届精神文明建设“五个一工程”奖。最近几年创作的《井台》、《半边门》、《半边锣》、《雷雨过后》、《苟生办酒》、《生日大礼》、《寻牛记》等20来部现代采茶小戏也相继参加省里汇演,并获多项奖励。

著名演员

清末形成了以永丰县著名艺人姚本发(1870—1954)为代表的吉安采茶戏主要流派。现当代吉安采茶戏演员有唐三元、夏才生、张玲玲、段文、赵小凤、陈兰凤、刘容顺、贺新琴、方芸、孙晋汾、宗子华、江海、肖梓云、李菊根、何善斌、詹三才、胡鸿昌、刘书敏、刘祥河等。

声腔特征

吉安采茶戏的曲调有一百一十多首,曲牌有五十余首,主要来自吉安当地流行的民间灯歌、茶歌、山歌、小调以及民间曲牌音乐、民间舞蹈音乐等。

吉安采茶戏早期的音乐特点是一戏一曲,曲名即戏名,如《毛朋记》、《别店》、《秧麦》等;如有两个以上的曲调,则分上下调,如《劝夫上调》、《劝夫下调》。曲调呈方块体,上下对称的结构。唱腔中使用统一的过门, 如遇词太多,则唱完上韵后开始检板,最后一句落韵。曲调粗犷、朴实、易于表现现实生活。有的曲调优美风趣,清新活泼,有的曲调委婉缠绵,哀怨动人。在传统唱腔中,运用真假嗓结合的唱法,是“三角班”的一大特点。

吉安采茶戏音乐大致可分以下类别:

半班类:曲凋多运用于传统大戏。如:《川调》(有《慢川调》、《快川调》和《川调检板》三种)、《毛朋记调》、《别店调》、《金钗记调》等。

三角班类:曲调多运用于传统小戏。如:《秧麦调》、《补背褡调》、《攀笋调》、《麦调》、《拜年调》等。

南北词类:曲调多运用于传统戏。如:《南词》、《北词》、《十二韵南词》等。

小调类:曲调多运用于传统小戏。如:《望郎调》、《十绣调》、《骂鸡调》、《想郎调》、《湖南走江西调》等。

吉安采茶戏音乐中,有丰富的吹奏曲牌。曲牌大多来自“吉安戏”以及民间器乐曲曲牌。如:《哭皇天》、《大开门》、《小开门》、《柳青娘》、《小桃红》、《一支花》、《朝天子》、《大摆》等,总共五十余首,可按剧情选用。

吉安采茶戏音乐在伴奏上分文场和武场:

(1)文场:主要乐器为二胡(正反弦)、竹笛、三弦、中胡、板胡、提琴等。

(2)武场:主要乐器为大、小唢呐、堂鼓、汉锣、小锣、闹钹、斑鼓、响板、大鼓等。常用锣鼓经有《摆锣》、《倒板头》、《夺头》、《哭介》以及《闹台锣鼓》等。

吉安采茶戏音乐具有优美动听的弦律,通俗易懂的唱腔,深深扎根于当地,并广为流传。但随着时代的发展,以及人们欣赏水平的不断提高,传统的音乐已逐渐不能适应当今社会发展的需求。为此、广大音乐工作者,在继承与发展吉安采茶戏音乐方面做了大量卓有成效的工作,主要有以下几个方面:

(1)向板腔体发展。吉安采茶戏曲调虽有近百首,但都大同小异,多为上下两韵,节奏平稳,板式变化很少。为改变这种状况,长期以来,戏曲音乐工作者不断在板式上加以变化,以充分表达剧中人物的内心世界。所运用的板式有摇板、导板、散板、快板、数板、清板等。

(2)充实乐队编制,提高伴奏水平。戏曲音乐主要体现在唱腔和伴奏两个方面。传统伴奏形式,主要是三大件乐器加上打击乐,唢呐等等,难以胜任现代题材剧目的音乐要求。为改变这种状况,乐队在编制上进行了较大的改革,除保留三大件外,吸收了大量的西方乐器如小提琴、大提琴、长笛、黑管、元号、长号、小号、定音鼓等,配备了完整的单管制乐队,在伴奏风格上力求保持传统风格,增添色彩,扩大音域,从而丰富伴奏的表现力,深受广大观众喜爱。

(3)借鉴移植,兼收并蓄。大胆向兄弟剧种学习,将其他剧种的一些音乐元素巧妙地加以改进,有机地融合到吉安采茶戏中来,获得较大成功,极大地提升了吉安采茶戏音乐的艺术表现力。

《热血山哈》剧照

传统半班采茶戏《补背褡》

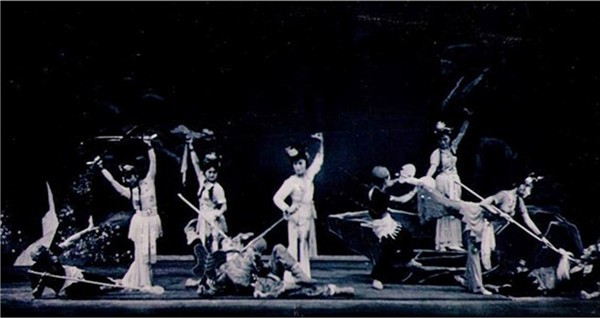

神话剧《芙蓉花仙》

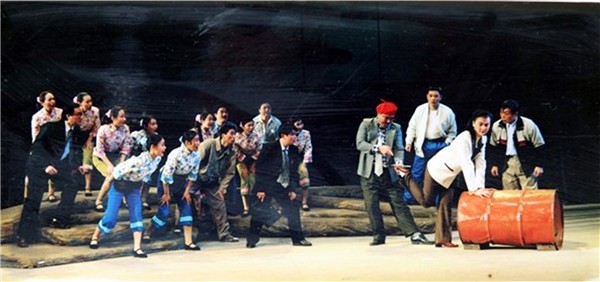

五个一工程奖作品《乡里法官》

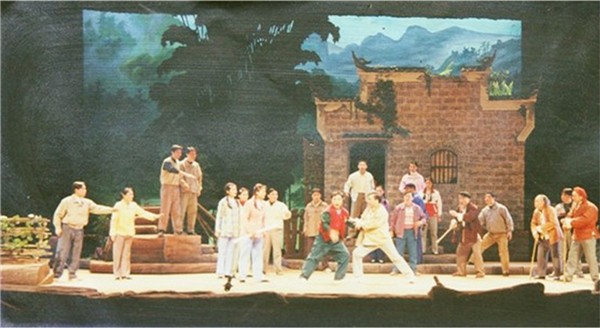

中宣部五个一工程奖、第十届文华新剧目奖剧目:吉安现代采茶戏《远山》

-

- 2008年悬案,北京61岁教师登山离奇失踪,附近发现数具无名白骨

-

2025-06-30 05:57:56

-

- 主持人林海,两任妻子都是同行,如今51岁生活十分幸福

-

2025-06-30 05:55:41

-

- 1976年周总理逝世,侄子周尔辉要去北京悼念他,邓颖超:不要来京

-

2025-06-30 05:53:25

-

- 抗战时孔庆德生死护送卡尔逊

-

2025-06-30 05:51:10

-

- “我是典型的双子座,每一面都是真实的自己!”海报时尚网专访日本It Girl&模特

-

2025-06-30 05:48:55

-

- 范冰冰上《新闻联播》 图揭《还珠》主角现状

-

2025-06-30 05:46:40

-

- 上饶十大历史文化遗产——弋阳腔

-

2025-06-30 05:44:25

-

- 1937年,南京守军没有不战而降,南京市长率警察和日军拼刺刀阵亡

-

2025-06-30 05:42:09

-

- 2米36男篮孙明明近况,退役成人生赢家,1米87妻子漂亮,女儿可爱

-

2025-06-30 05:39:54

-

- 女生一般喜欢男生送什么礼物比较好(送女生100元左右的礼物)

-

2025-06-28 20:24:10

-

- 茅台战略目标(茅台战略目标的实施国家政策)

-

2025-06-28 20:21:56

-

- zn的化合价(zn的化合价相对原子质量)

-

2025-06-28 20:19:40

-

- 农村信用社考试试题及答案(2025年农村信用社基础知识)

-

2025-06-28 20:17:25

-

- 离婚后如何挽回前妻,离婚后怎么跟前妻复婚

-

2025-06-28 20:15:10

-

- 脱毛美容知识大全(美丽属于有准备的人)

-

2025-06-28 20:12:55

-

- 月子里能吃芒果吗(月子里可以吃芒果吗?)

-

2025-06-28 20:10:40

-

- 古埃及法老神秘的秘密(古埃及十大未解之谜:为什么法老棺材里有现代报纸)

-

2025-06-28 20:08:25

-

- 头发黑色配什么颜色好看?(黑色头发适合挑染什么颜色)

-

2025-06-28 20:06:10

-

- 红酒打开多久不能喝了 红酒热量高吗

-

2025-06-28 20:03:55

-

- 艾草图片艾草的种类(图文讲解5种艾草的种类)

-

2025-06-28 20:01:39

男人用嘴巴添女人私处的坏处

男人用嘴巴添女人私处的坏处 女性憋尿惩罚流程

女性憋尿惩罚流程