老光棍两个男光棍,组成一个暮气沉沉的家庭,折射出农村婚恋难题

老光棍两个男光棍,组成一个暮气沉沉的家庭,折射出农村婚恋难题

在故乡的记忆长河中,有一句俗语如影随形:男人易被剩,女人不愁嫁。仿佛女性在婚恋市场上天然有着一张“免剩券”,而男人一旦被婚姻拒之门外,便沦为光棍,在村人的观念里,这无疑是男人最惨痛的失败。

小时候,母亲总拿“打光棍”来警示我好好学习,那时的我懵懂无知,甚至觉得打光棍也别有一番自在。父亲却会佯装嗔怒地反驳,“一人吃饱全家不饿,这就是好?”在故乡的价值体系里,一个男人若终身未娶,就会陷入被侮辱与被损害的境地,成为众人的笑柄,连孩童都会肆意取笑,年轻媳妇们更是避之不及。 光棍在各个村落都并非罕见,我们村亦有不少。他们成为光棍的缘由却各有不同。通常,年过 35 仍未婚娶者才被称为光棍,那些有过婚姻经历,即便婚姻破裂的,也不能跻身此列。在光棍群体中,因残疾而单身者占比颇高,侏儒、手脚不便、智力障碍、聋哑等情况都有。这些人在农村婚恋市场上,宛如被挑拣剩下的“残次品”,媒人都不愿为其费心。

他们的内心深处,其实也藏着对家庭温暖的渴望,每次看到别人阖家欢乐,心中就像被无数根针扎着,有无奈,有自卑,更有对命运不公的愤懑,却只能默默忍受,在孤寂的角落里独自舔舐伤口。当然,若家中财力雄厚,情况则另当别论,就像《怨女》中的故事一般,财富往往能左右一个男人在择偶时的话语权,不仅关乎能否娶到媳妇,还影响着媳妇的年龄、相貌以及嫁妆的丰厚程度。

而爱情,在故乡的乡村里,似乎是一种奢侈品,婚姻更多地像是一场交易。 还有一类男人,因家贫在适婚年龄无力建房、凑不出彩礼,从而失去了择偶资格。农村男人娶媳妇有个黄金窗口期,大致在 20 至 30 岁,一旦错过,便如抛物线般逐渐被边缘化。除非日后能通过外出务工或经商积累财富,否则大概率会成为光棍。

当他们意识到自己逐渐失去择偶机会时,内心满是焦虑与绝望,看着同龄人一个个成家立业,自己却只能在婚恋的大门外徘徊,那种无力感如潮水般将他们淹没。而一旦被贴上光棍的标签,他们中的许多人便开始自暴自弃,酗酒、赌博、与不良之人往来,被村人视作“不正干”的二流子。这标签一旦上身,就如污渍般难以洗净。其实在他们看似放纵的外表下,是一颗破碎的心,对未来不再抱有希望,只能用这种消极的方式来麻醉自己,逃避现实的残酷。

更有一些原因不明的光棍,本应在婚恋市场上顺遂如意,却主动选择单身。村里曾有一位上世纪八十年代初的中专师范生,在镇上中学任教,在当时堪称婚恋市场的“香饽饽”,可他却终生未娶。据说他在中专时经历了一场刻骨铭心的校园恋爱,毕业后女方远走异国他乡,他则回到家乡任教,从此坚守初心,对他人介绍的对象一概不理。

他的心中,或许始终留存着那份初恋的美好与伤痛,在无数个夜深人静的时刻,回忆如潮水般涌来,有思念,有遗憾,但更多的是对自己情感信念的执着。村人对此大惑不解,只能归结于他的想法异于常人。 故乡的婚恋市场犹如变幻莫测的股市,时而女方主导,如八九十年代造就了众多光棍;时而男方占优;而近年来似乎又重回女方市场,农村小伙子娶妻愈发艰难,成本也水涨船高。不过,如今对于那些大龄未婚者,“光棍”一词已渐渐不再被提及,或许在时代的浪潮中,它终将悄然退出乡村话语的历史舞台,只留下一抹淡淡的痕迹,让人感叹岁月与观念的变迁。

-

- 焊工师傅月收入8000-9000,为什么企业招不到人,却留得住人?

-

2025-09-03 02:23:56

-

- 肛毛和阴毛有什么不一样?医生:别乱剪,肛毛还有4个好用处

-

2025-09-03 02:21:41

-

- 不到3万,试驾赛科龙硬核拉力RX3S:性能出色,堪称拉力标杆

-

2025-09-03 02:19:26

-

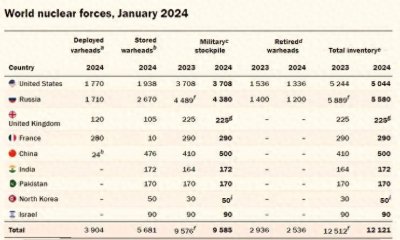

- 中国核弹头数量有500枚?网友:不及美俄,多加个零才合理!

-

2025-09-03 02:17:11

-

- 素媛:韩国电影史上的一颗催泪弹

-

2025-09-03 02:14:56

-

- 如果只能上一所专科院校,这五所专科“小清华”一定要知道

-

2025-09-03 02:12:41

-

- 女人叫“老公”已过时,现在开始流行这3个称呼

-

2025-09-03 02:10:26

-

- 农安县概况

-

2025-09-03 02:08:11

-

- 两次与范冰冰合作,民国第一小生的他是否已经被你们遗忘?

-

2025-09-03 02:05:55

-

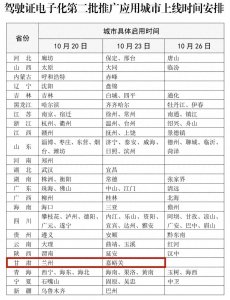

- 兰州市电子驾驶证来了,如何申领看这里

-

2025-09-03 02:03:40

-

- 华夏始祖黄帝

-

2025-09-03 02:01:25

-

- 马伯里诉麦迪逊案:美国违宪审查制度的起源(上)

-

2025-09-02 09:21:35

-

- 科斯贝尔投资腾讯20年7800倍收益

-

2025-09-02 09:19:20

-

- 《被各路明星圈养的日子》女主穿越成动物,各种套路娱乐圈男神

-

2025-09-02 09:17:05

-

- 一代传奇,米格15战斗机

-

2025-09-02 09:14:50

-

- 谱写“住有优居”蓝图,助力城市“安居乐业”,长沙国企这样做

-

2025-09-02 09:12:34

-

- 巴中十大最好玩的旅游景点,看看你去过几个?

-

2025-09-02 09:10:19

-

- 阿里最新股东名单,高盛高瓴加仓,马云隐身

-

2025-09-02 09:08:04

-

- TVB女星苏可欣遭开价20万包养,有富贵男友撑腰,本人霸气拒

-

2025-09-02 09:05:49

-

- 最强大的三大“撒旦级”坠落天使,连上帝都无法彻底消灭

-

2025-09-02 09:03:34

男人用嘴巴添女人私处的坏处

男人用嘴巴添女人私处的坏处 张瑞雪,女,出生于辽宁省葫芦岛市,中国喜剧、小品演员

张瑞雪,女,出生于辽宁省葫芦岛市,中国喜剧、小品演员