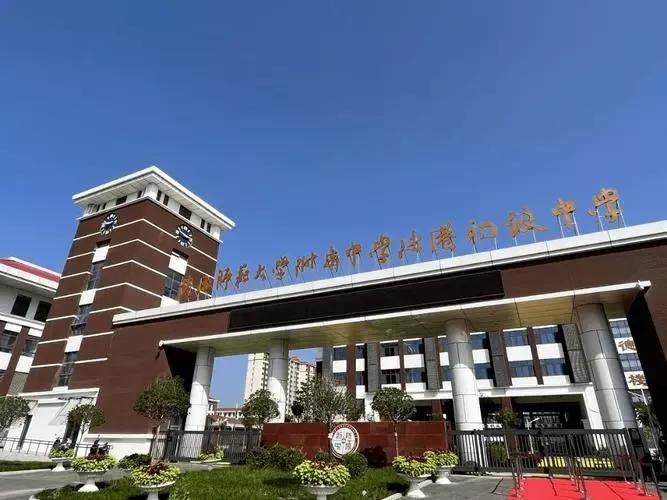

陕西师范大学附属中学成长史

陕西师范大学附属中学成长史

陕西师范大学附属中学

陕西师范大学附属中学位于西安南郊大雁塔西侧,是陕西省著名的、历史悠久的中等学校之一。

该校创办于清宣统二年(1910),最初名为长安模范小学堂,地址在西安市北大街。民国七年(1918)秋改为成德中学。民国十六年(1927)改为陕西省中山中学。民国二十三年(1934)改名陕西省立第二中学。民国二十七年(1938)日军侵华,学校曾被迫迁往宝鸡,抗战胜利后于民国三十五年(1946)迁回西安北大街原址。1949年5月20日,西安军管会派军代表刘衔正式接管西安二中,定名为陕甘宁边区西安第二中学,后又更名为陕西省西安二中。1955年学校改为西安师范学院附属中学,并于1956年夏由西安北大街原址迁往南郊西安师范学院内。1960年西安师范学院与陕西师范学院合并成立陕西师范大学,改名为陕西师范大学第一附属中学,并于1961年迁至现校址。1972年改名为西安市84中学,1979年改为现名。

陕西师范大学附属中学有着光荣的革命传统。早在辛亥革命时期,就有许多学生参加了推翻清朝统治的民主革命斗争。五四运动时期,该校学生积极投身反帝爱国运动,走上街头示威游行,反对丧权辱国的“廿一条”。该校学生领袖屈武(全国政协副主席、民革中央主席)作为全国学生代表之一,与反动的北洋政府进行了殊死斗争。大革命时期,该校学生在陕西党组织的创始人魏野畴领导下,开展了反对尊孔复古的平民教育运动,并先后在该校建立了西北地区第一个共青团支部和共产党支部。1927年,魏野畴还在该校举办了中共党员骨干训练班,引导大批进步青年由此走上革命道路。抗日战争时期,共产党员江隆基担任学校校长,吸引了许多共产党员和进步教师在校任教。他们积极宣传党的抗日救国主张,使学校成为西安地区抗日救亡运动的中心。学校出版校刊,学生走上街头演讲宣传,演出话剧,以二中师生为主组成的旅行剧团曾活跃在关中各地。共产党员教师张寒晖就是在这里创作了风行全国、脍炙人口的著名救亡歌曲《松花江上》。当时学校建立了进步组织“中华民族抗日先锋队”,成员达200多人。中共党组织在学校也得到蓬勃发展,成立了二中党总支,党员达80多人。在此期间,彭德怀、林伯渠、艾思奇等许多老一辈革命家和革命思想家曾来校演讲,鼓励大批革命青年投笔从戎,走上了为民族解放事业而奋斗的革命征程。

新中国成立后,学校规模扩大,校园面积增加。学校教学设施和设备不断充实更新,教学质量逐步提高。1989年,学校有学生1900余名,分36个教学班,初、高中各18个班。教职工164人,专任教师125人,其中高级教师32人,一级教师64人,师资力量较为雄厚。学校占地面积70702平方米(合106市亩),建筑面积达24770平方米。拥有教学楼、行政办公楼、实验楼、礼堂及教工宿舍楼;有包括400米标准跑道和一个足球场、七个篮球场的运动场;有藏书8万余册的图书馆,有订有200多种报纸杂志的阅览室;有与全国20多个省、市保持交流关系的资料室;有10个设备充实的理化生物实验室;有设备先进的电化教室、计算机教室和语言教室。学校环境优美,绿茵掩映,景色宜人。

在党的教育方针指引下,学校教育教学质量不断提高,20世纪50——60年代,就已成为具有优良教学传统、以质量高闻名的陕西省重点中学之一。学校重视学生的德育和体育,有较好的足球运动传统和基础。1958年,学校获全国体育运动红旗学校称号。1960年,陕西省教育厅在该校召开全省重点中学思想政治工作现场会议。1965年,学校曾代表陕西省参加青岛全国中学生足球赛,取得较好名次。

十一届三中全会以来,学校教风严、学风浓、体育之风盛的优良传统得到进一步发展。学校在名为重点中学而实际招收就近走读的普通学生、学生人数过多的情况下,立足于面向全体学生,扎扎实实进行教学,不片面追求升学率,不搞歪门邪道,教育教学质量稳步提高,逐步形成了勤奋、严谨、求实的良好校风。就升学情况而言,学校接近、达到甚至超过了完全择优录取的重点中学。未能升入高一级学校的学生,在各条战线上也取得了良好成绩。校合唱团成员、初八六级学生杨红娟奔赴老山前线当文艺兵,荣立三等战功。在各科竞赛活动中,学校都取得较好的成绩,获得较好名次。物理、化学、俄语三科竞赛中,全省选拔九名学生参加全国竞赛,该校就占有三名。其中高八八级学生胡巍不仅获得陕西省物理竞赛第一名,而且获得了全国物理竞赛第一名。

学校重视学生的文娱体育活动,在参加的各项比赛中成绩良好。体育运动成绩多次取得区、市中学生运动会总分第一,不少运动员还代表省、市参加了全国竞赛,获得了名次。学校足球队1985年再次获西安市第一,并参加了全国中学生足球赛。学校合唱团有较高水平,近几年来,在省、市举行的歌咏比赛中都获第一名,并曾获全国比赛二等奖第一名。

-

- 铠甲勇士金之雪獒铠甲铠甲介绍

-

2025-07-21 10:36:42

-

- 养羊50只一年赚多少钱?养羊能赚钱吗?过来人给你分析一下

-

2025-07-21 10:34:27

-

- 实拍“总统府”李宗仁故居:占地4000平,图十是李宗仁的龙凤大床

-

2025-07-21 10:32:12

-

- 四本精品召唤流小说,做个奇迹的召唤师,召唤异世界的万物

-

2025-07-21 10:29:56

-

- 荣安固伦公主的生母——咸丰帝的丽妃

-

2025-07-21 10:27:41

-

- 比现代人骂得还凶?盘点古代骂人经典语句,有一句流传了两千多年

-

2025-07-21 10:25:26

-

- HUAWEI P30系列国内发布 售价3988元起

-

2025-07-21 10:23:11

-

- 中国的六个全天候战略伙伴国家,它们的位置有多重要?

-

2025-07-21 10:20:56

-

- 草蛇灰线,伏脉千里!你看懂了吗?

-

2025-07-20 20:38:26

-

- 招行市值6300多亿,浦发市值只有2800多亿,差距是什么?

-

2025-07-20 20:36:11

-

- 剥离宝贝王早教业务,万达“新宝贝”在下一盘什么棋?

-

2025-07-20 20:33:56

-

- 刘强东性侵案女主罕见露面!称自己经常做噩梦被推倒,但永不和解

-

2025-07-20 20:31:41

-

- 8个免费好用的网站,个个都是宝藏,千万不要错过

-

2025-07-20 20:29:26

-

- 以水玩转,影像实力派!华为Mate10 Pro体验评测

-

2025-07-20 20:27:11

-

- 分享8道适合晚上吃的下饭菜,清淡又不失美味,营养又健康

-

2025-07-20 20:24:56

-

- @中考家长:长沙十大民办高中大盘点,赶快收藏

-

2025-07-20 20:22:41

-

- 这18张老人图,叫醒天下中老年!非常震撼,错过你将后悔

-

2025-07-20 20:20:26

-

- 珍贵的野生中药材:疏花蛇菰的探秘之旅

-

2025-07-20 20:18:11

-

- 张韶涵坚持演唱冷门歌曲《阿刁》的背后,有多少不为人知的故事?

-

2025-07-20 20:15:55

-

- 湖北人日常最喜欢的4道菜和4款酒,外地人:看着都直流口水!

-

2025-07-20 20:13:40

男人用嘴巴添女人私处的坏处

男人用嘴巴添女人私处的坏处 张瑞雪,女,出生于辽宁省葫芦岛市,中国喜剧、小品演员

张瑞雪,女,出生于辽宁省葫芦岛市,中国喜剧、小品演员