曹操为什么急不可待地去打荆州?当时的南方是什么状况?学问挺深

曹操为什么急不可待地去打荆州?当时的南方是什么状况?学问挺深

引言:

公元208年,曹操刚刚完成对乌丸的征伐,成为了北方实际统治者。按理说,他应该休养生息,稳固地位。但他却显得异常焦急,迫不及待地要南下攻打荆州。在短短半年时间里,他不仅在邺城挖了玄武湖训练水军,还大刀阔斧地改革了朝廷制度,废除三公,自任丞相。这一切,都显示出他内心的急切。那么,是什么让这位运筹帷幄的枭雄如此着急?荆州真的那么重要吗?而此时的南方,又处在一个怎样的历史节点上?背后又有着怎样错综复杂的权力博弈?

一、曹操的紧迫感

从辽西回来的曹操,完全没有北方霸主应有的从容。他在邺城的一系列动作,都透露出一种不同寻常的紧迫感。这种紧迫感,既来自于他对天下大势的判断,也源于荆州特殊的地缘政治价值。

首先说说这个天下大势。经过乌丸之战,曹操彻底解决了北方的威胁。但这并不意味着曹操就可以高枕无忧了。相反,他比任何人都清楚,如果不能趁着这个机会迅速把战略重心转向南方,等待他的将是更大的麻烦。因为此时孙权已经消灭了黄祖,打通了通往荆州的东大门。如果让孙权继续发展壮大,那么长江以南就会形成一个更难对付的政治军事集团。

再说说荆州的地缘政治价值。荆州不仅扼守长江中游,还控制着汉水流域。无论是东向进攻江东,还是西向攻略益州,荆州都是必经之地。而且荆州还是著名的鱼米之乡,人口稠密,物产丰富。若能控制荆州,就等于掌握了统一全国的战略要地。

更重要的是,此时荆州出现了千载难逢的机会。刘表已经病重,而他的两个儿子刘琮和刘琦之间的矛盾日益尖锣。加上荆州内部本就存在蒯氏、蔡氏等不同政治集团的角力,一旦刘表去世,荆州必将陷入内乱。

正是看准了这个时机,曹操才会如此急切。他在邺城的两个重要举措就充分说明了这一点。首先是挖掘玄武湖训练水军。要知道,之前曹操征战多年,从未组建过正规水军。现在突然大兴土木挖掘人工湖,显然是为南下荆州做准备。因为控制荆州,必须要有强大的水军实力。

其次是废除三公制度,自任丞相。这一举措的深意在于,它让曹操能够名正言顺地掌控朝廷大权,为南下荆州提供充足的政治合法性。要知道,此前曹操虽然权倾天下,但在名义上还要与三公分权。现在废除三公制度,就等于剪除了最后的政治掣肘。

但曹操的紧迫感还有一个更深层的原因:刘备的存在。此时的刘备虽然寄人篱下,但他在徐州的经历已经证明,只要给他机会,他就能快速崛起。如果让刘备趁着刘表病重之际在荆州坐大,那荆州很可能会变成第二个徐州。所以曹操必须要在刘备站稳脚跟之前,先下手为强。

二、南方政治生态剖析

要理解曹操为何如此迫切地想要拿下荆州,就必须先了解当时南方的政治生态。与北方战乱频繁、政权更迭快速不同,南方的政治格局呈现出一种独特的"稳定性"。

这种稳定首先体现在士族豪强的根深蒂固上。以荆州为例,像蒯氏、蔡氏这样的大族,世代累积了大量的土地和人力资源。他们通过宗族联姻、义庄赈济等方式,形成了庞大的地方势力网络。即便是荆州牧刘表,在处理地方事务时也必须充分考虑这些世家大族的意见。这些豪族往往拥有私人武装,而且能够动员大量佃农和部曲,使得地方政权对他们形成了某种程度的依赖。

与此同时,南方的地方割据也呈现出特殊性。由于地理环境的阻隔,加上交通不便,各地区之间形成了相对独立的政治经济单元。以荆州和扬州的分界为例,长江天险加上山川阻隔,使得两地往来并不频繁。这就导致了即便是同一个政权内部,各个地区也往往具有很强的自主性。

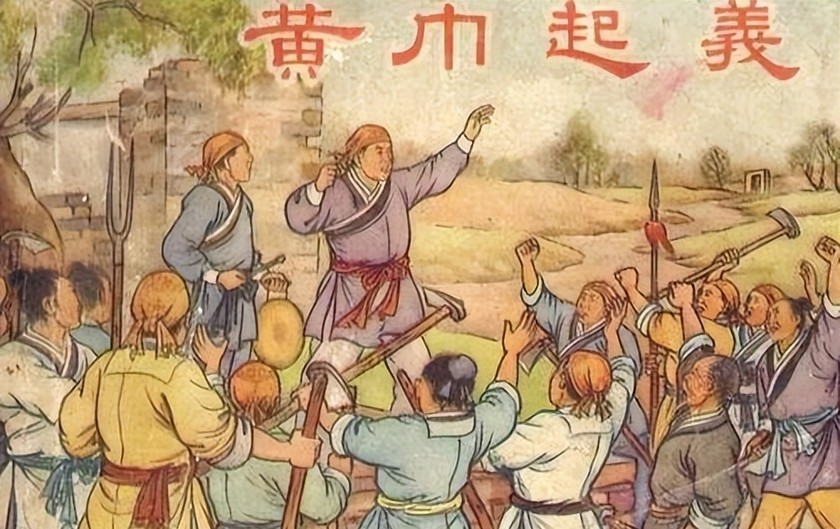

在经济文化方面,南方与北方的差异更为明显。北方自西汉以来就是政治文化中心,但随着黄巾之乱的爆发,大量人口和财富开始向南迁移。特别值得注意的是,这些南迁人口中包含了不少手工业者和商人。他们带来了先进的生产技术和商业网络,为南方经济的发展注入了新的活力。

比如在荆州的江陵,就逐渐发展成为一个重要的商业中心。大量北方商人在此落户,带来了丝绸、铁器等商品的贸易网络。这些商人不仅促进了经济发展,还成为了一股新兴的政治力量。他们通过资助地方豪强,参与到地方政治中来。

人口迁徙对南方的影响尤为深远。以荆州为例,随着北方战乱加剧,大量流民南下。这些流民中不乏文人士子和技术人才。他们的到来,既丰富了南方的人才储备,也带来了新的思想文化。但同时也加剧了土地兼并,因为这些南迁人口需要立足之地,往往不得不依附于当地豪强。

这种复杂的政治生态,使得南方的统治者面临着特殊的挑战。他们必须在各方势力之间维持平衡,既要笼络地方豪强,又要安置流民,还要应对外部威胁。以刘表治理荆州为例,他通过联姻笼络蒯氏,通过军事任命拉拢蔡瑁,同时还要调和新老势力之间的矛盾。这种复杂的政治平衡术,成为了南方统治者必须掌握的基本技能。

正是在这样的背景下,当曹操准备南下时,他面对的不仅仅是一个简单的军事对手,而是一个根深蒂固的政治生态系统。这个系统中的各方势力,都有着自己的利益诉求和政治算计,这使得荆州的争夺战变得更加扑朔迷离。

三、荆州内部矛盾

在这复杂的南方政治生态中,荆州的内部矛盾尤为突出。表面上看,刘表治下的荆州似乎一派祥和,但实际上暗流涌动,各方势力之间的博弈从未停止。

刘表统治的脆弱性首先体现在他的"外来者"身份上。作为北方避难而来的宗室,刘表在荆州立足之初就面临着巨大挑战。他不得不通过与蒯良的联姻来获取在地方上的支持。这种依附式的统治方式,使得他在处理荆州内部事务时往往需要平衡各方利益,难以贯彻自己的意志。

蒯氏集团的影响力在荆州根深蒂固。蒯良的妹妹成为刘表夫人后,蒯氏家族更是如虎添翼。他们不仅控制了荆州的主要水路交通要道,还在军政系统中安插了大量亲信。特别是在南郡一带,蒯氏的势力几乎形成了一个独立的政治体系。蒯越作为蒯氏的代表人物,在荆州朝堂上可以直接挑战刘表的决策。

与蒯氏分庭抗礼的是以蔡瑁为首的新兴势力。蔡瑁出身荆州世家,但他的崛起主要依靠军功。他在抵御孙策、孙权的战斗中屡立战功,逐渐掌控了荆州的主要军事力量。更重要的是,蔡瑁通过与刘表次子刘琮的联系,在荆州继承人的争夺战中占据了有利位置。

荆州世家的利益博弈更是错综复杂。除了蒯、蔡两大家族外,像张氏、习氏等世家也都在地方上拥有强大影响力。这些家族通过控制地方赋税、垄断特定产业等方式维持着自己的利益。当刘表病重时,这些家族纷纷开始为自己的未来打算,有的支持刘琮,有的暗中联络刘琦,局势变得更加微妙。

值得注意的是江陵商人群体的特殊地位。作为荆州最大的商业中心,江陵聚集了大量来自北方的商人。这些商人通过控制丝绸、盐铁等重要商品的贸易,积累了可观的财富。他们虽然在政治上不如世家显赫,但却掌握着荆州的经济命脉。在刘表统治后期,这些商人开始积极参与政治,通过借贷等方式与各方势力建立联系。

这种复杂的内部矛盾在刘表病重时达到了顶峰。刘琮和刘琦的继承之争,实际上是各方势力角力的集中体现。蔡瑁支持刘琮,意在巩固自己的军事地位;蒯氏则摇摆不定,在两位继承人之间周旋;而江陵商人群体则更关心谁能保证贸易通道的安全。各方势力的博弈,使得荆州的政治局势变得异常脆弱。

在这样的情况下,任何外部力量的介入都可能打破荆州原有的政治平衡。无论是曹操的大军压境,还是孙权的虎视眈眈,抑或是刘备的暗中布局,都可能成为引爆荆州内部矛盾的导火索。这也就解释了为什么各方势力都对荆州的继承之争如此关注。

四、刘备的特殊身份

在荆州这个复杂的政治漩涡中,刘备扮演着一个极其特殊的角色。作为汉室宗亲,他的出现给荆州本就错综复杂的政治格局增添了新的变数。

刘备初到荆州时的处境并不理想。他率领数千人马,带着一批文武将领投奔刘表,看似是一个寻求庇护的落魄诸侯。但刘表对他的安置却格外用心,不仅将他安置在新野,还给予他相当的军政自主权。这种安排绝非偶然。通过驻守新野,刘备既可以牵制北方的曹操,又能防范东面的孙权,同时还能监视西面的张鲁。

在新野期间,刘备展现出了非凡的政治智慧。他并没有急于扩张势力,而是专注于发展农业生产,安抚流民。新野本是战乱频繁的边境地区,人口稀少,土地荒芜。刘备通过减免赋税、开垦荒地等措施,逐渐使新野成为一个稳定的根据地。这种务实的治理方式,不仅赢得了当地百姓的支持,也让荆州士族看到了他的治理能力。

更值得注意的是刘备与荆州士族的互动。他虽然身为汉室宗亲,但在与荆州士族打交道时却表现得异常谨慎。比如在拜访蒯良时,他表现出对荆州传统文化的尊重;在与蔡瑁等人交往时,又能就军事问题展开深入讨论。这种既不倨傲也不卑微的态度,使他在荆州士族中获得了相当的认可。

刘备在荆州的影响力逐渐扩大,这与他独特的用人方式密不可分。他不仅重用关羽、张飞这样的老部下,还吸纳了一批荆州本地人才。例如,他通过诸葛亮引荐,网罗了庞统、蒋琬等荆州士人。这些人既了解荆州的政治生态,又对刘备怀有忠诚,成为他日后发展的重要助力。

在军事上,刘备的存在也给荆州带来了新的变化。他的军队虽然人数不多,但战斗力却相当强悍。特别是在抵御外敌时,刘备军的表现让荆州士族看到了希望。例如在应对孙权军队的骚扰时,刘备不仅成功防守,还能通过外交手段化解危机。这种军事能力与政治智慧的结合,让他在荆州逐渐站稳了脚跟。

刘备的特殊身份还体现在他与刘表之间微妙的关系上。表面上看,他是刘表的属下,但实际上两人更像是盟友。刘表不仅多次征询他的意见,还在一些重要决策上采纳他的建议。这种关系在刘表病重时显得尤为重要。虽然刘表没有明确指定继承人,但刘备在荆州的存在本身就成为了一个重要的政治平衡点。

随着局势的发展,刘备在荆州的地位变得越发关键。当曹操南下的威胁日益临近时,荆州各方势力都不得不重新考虑与刘备的关系。他既可能成为抵御曹操的中坚力量,也可能成为荆州新的政治核心。这种可能性使得荆州的政治博弈变得更加复杂。

五、曹操南下的军事准备

曹操南下荆州的军事行动绝非一时兴起,而是经过周密筹划的战略部署。从军事准备的角度看,这次南下行动展现出曹操独特的战略眼光和组织能力。

军需物资的筹备是首要任务。曹操调集了大量粮草,并在淮河沿线设立多处粮仓。这些粮仓不仅储存军粮,还负责征集民船用于运输。值得注意的是,曹操特别重视水运体系的建设。他命令在沿途要道设立水寨,既可以保护粮道,又能为水军提供补给点。这种完善的后勤保障体系,为大军南下提供了有力支持。

兵力调配更显示出曹操的统筹能力。他不仅调动了中原主力,还从并州、幽州等地抽调精锐。这些部队中,骑兵由夏侯惇统领,步军由曹仁指挥,水军则交给蔡瑁的旧部。特别是水军的组建,曹操投入了大量资源。他征调了黄河、淮河一带的船工,又从各地征集战船,组建了一支规模可观的水军。

军队编制的调整也十分考究。曹操将军队分为若干军团,每个军团都配备了专门的辎重部队和工程兵。工程兵负责修筑栈道、搭建浮桥,为大军进军扫除障碍。同时,他还特别设立了"游军",这支机动部队可以随时支援各个方向的作战。

情报工作同样不容忽视。曹操派出大量斥候,深入荆州各地搜集情报。这些斥候不仅要打探敌情,还要绘制地形图,记录水文信息。通过这些详细的情报,曹操对荆州的地理环境和军事态势有了全面了解。特别是对长江沿岸的要隘和渡口,都进行了细致的调查。

武器装备的改进也是重要一环。曹操命令工匠研制适合南方作战的武器。比如改良了床弩的结构,使其更适合船上作战;又制作了专门的攻城器具,为攻打荆州的坚城做准备。同时,他还特别注重军队的训练,让北方军队适应南方的气候和地形。

行军路线的选择经过反复推敲。主力部队沿淮河南下,同时派出偏师从汉水进入,形成掎角之势。这种布局既可以分散敌军注意力,又能确保进军的安全。曹操还在关键地点设立军需库,确保各路军马都能得到及时补给。

对荆州水系的研究尤为深入。曹操派人专门考察了长江、汉水的水文特点,包括水深、水流速度、季节性变化等。这些信息对于水军作战至关重要。他还命令在重要渡口修建船坞,为大规模渡江作准备。

战前动员也很有特色。曹操不仅向将士们详细解释了此次南征的重要性,还制定了详细的奖惩制度。立功者升官进爵,违纪者从严处置。这种制度既调动了军队的积极性,又确保了军纪严明。

除了军事准备,曹操还通过政治手段为南下创造有利条件。他释放了一些被俘的荆州将领,让他们回乡散布消息,动摇荆州军民的抗战意志。同时也通过各种渠道,与荆州内部的亲曹势力保持联系,为将来的军事行动创造有利条件。

-

- 80、90后的回忆,《蓝猫淘气三千问》:61岁的葛平,乐在鬼畜区

-

2025-10-31 04:46:44

-

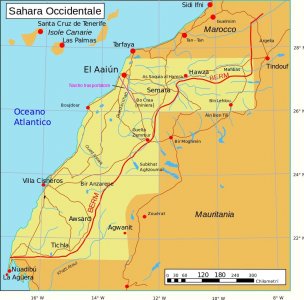

- 非洲西撒哈拉问题始末

-

2025-10-31 04:44:29

-

- 帝国的陨落!西罗马帝国灭亡,黑暗时代的开始

-

2025-10-31 04:42:14

-

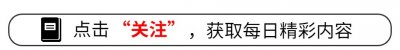

- 博物馆Vol.142 | 刘少奇同志纪念馆

-

2025-10-31 04:39:59

-

- 3本末世种田基建文,当家园变成炼狱,人们只有不断前进

-

2025-10-31 04:37:44

-

- 送别!“平民市长”张百发

-

2025-10-31 04:35:28

-

- 美司令李奇微评价志愿军:与他们作战逃得越远越好,他经历了什么

-

2025-10-31 04:33:13

-

- 著名诗人范成大,是“南宋四大家”之一。分享范成大的诗词和书法

-

2025-10-31 04:30:58

-

- 12本已完结运朝流小说,开天地,铸天庭,深谋远虑,热血豪情

-

2025-10-30 16:48:22

-

- 黄雅莉:因《蝴蝶泉边》爆红后突然“消失”,她究竟去了哪里?

-

2025-10-30 16:46:07

-

- 16年前,胡军和小宋佳上演大尺度对手戏,删减4分钟被低估

-

2025-10-30 16:43:52

-

- 大案纪实:他有多英俊就有多凶残!上海“杀妻冰柜藏尸案”始末

-

2025-10-30 16:41:37

-

- 1997年,那个让英军“下岗”的指挥官谭善爱,转业后过得如何?

-

2025-10-30 16:39:22

-

- 李溪芮&张云龙:《亲爱的翻译官》这对“拆台CP”卖得了萌

-

2025-10-30 16:37:06

-

- 婚外情中的男女,谁会先放弃?4位过来人告诉你真实答案

-

2025-10-30 16:34:51

-

- 满清十大酷刑之一骑木驴,惨无人道,不忍直视

-

2025-10-30 16:32:36

-

- 清朝第七位皇帝:嘉庆帝;爱新觉罗·颙琰(原名永琰)

-

2025-10-30 16:30:21

-

- 中美局势紧张,美国不断挑衅,中方:中美开战必定打到美国国土

-

2025-10-30 16:28:06

-

- 西游记八大兵器排行榜,排名第一的竟然不是孙悟空的如意金箍棒?

-

2025-10-30 16:25:51

-

- 容祖儿春卷事件细节流出坦言很容易大家都可以

-

2025-10-30 16:23:36

男人用嘴巴添女人私处的坏处

男人用嘴巴添女人私处的坏处 在《人民的名义》中,反贪局长侯亮平和纪检组长吕梁哪个级别高?

在《人民的名义》中,反贪局长侯亮平和纪检组长吕梁哪个级别高?