风雨飘摇的南满根据地,陈云的大将之才!东北野战军最困难的日子

风雨飘摇的南满根据地,陈云的大将之才!东北野战军最困难的日子

在四平之战,我军失利之后。我军的根据地被分割为两块。一地为北满(今松花江一带黑龙江,吉林等地),一地为南满(今沈阳,丹东等地)。

北满根据地是我军主力的所在地,南满根据地则留下了一些游击队和部分主力。

1946年10月,大规模的战争又在东北爆发了。东北国民党军总司令杜聿明采取先南后北的政策。对我南满根据地进行大规模进攻。我南满根据地和部队的处境日益艰难。

南满根据地的情况和北满根据地有很大的不同。在七七决议之后,北满开始了大规模建立根据地、土改和剿匪斗争。

而南满却因为军力薄弱,地主武装势力不断侵扰和国民党蚕食等原因,根据地日益缩小,部队长期作战得不到休整,减员十分严重。

甚至以至于各县区政权都遭到地主武装破坏,无法维持工作。

在当时国民党军大举进攻并配合当地的地主保安团和土匪。我根据地进行清剿。

这是极为毒辣的一招,因为当地人熟悉情况,引导国民党军很快就破坏了我党各区县的机构。几乎破坏了我军当时在南满的各级行政机关。整个根据地都陷入了混乱。

当时国民党军所到之处,网罗地方的土匪、地主武装、流氓成立“清剿队”,驻扎在各大集镇,在这样的情况下我军根本就无法从群众处获得补给和兵源。

当时情况之恶劣,可见一斑。

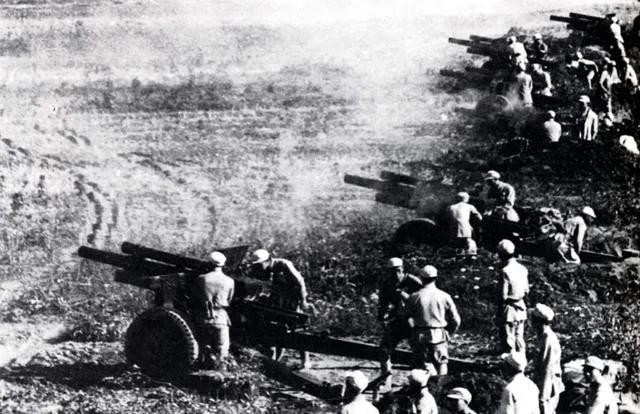

自1946年10月20日起,国民党东北保安长官司令部集结新6军22师、14师,52军2师及新建的184师、独立第9师共五个师的兵力,向我辽南根据地发起进攻。

而我辽南根据地只有辽南军区独立师和分区所属地方武装,实力远不如敌人。

而且此时的国民党军可不是被我军已经打怕了国民党军。比如国民党军的新一军和新六军他们中的绝大多数人都是在抗日战场上和日本鬼子拼杀过的老兵。战斗力和战斗素养极其强悍。

在我辽南军区阻挡敌人进攻的小孤山战役。新6军22师的一个团首先集中火炮对我阵地进行一段时间的轰击,摧毁我军的防御工事。

在炮火刚刚转为延伸射击的瞬间,步兵就冲了上来。敌军善于集中优势兵力,以一个或两个营的兵力冲击我军一个连的阵地。

我军起初被炮火压制得抬不起头来,炮刚打过,来不及整理阵地组织防御,敌人就冲了上来。仓促之下往往阵地就失守了。

而且当时敌人的进攻十分的迅猛。当我军通过反冲击将敌人打退之后,他马上就会提起又一次冲锋,根本不给我军休整,整修工事的时间。

在这种内忧外患的情况之下,我军辽南根据地纷纷陷落。辽南大小城市及主要交通线全被国民党军队控制。

我军也不是没尝试过反击敌人,但是因为装备太差,战术落后,我军往往有时出动一个团,只能抓住敌方的一个连。而且也不是歼灭,而是击溃。往往一场战役下来得不偿失。

最后,我军只能撤退到关东州。所谓“关东州”是个什么样的地方,能使我们辽南仅存的干部和军队保存下来?

根据《中苏条约》的规定:旅顺、大连属于苏军控制区,国民党的控制区到新金县的普兰店一线为止。中间有一段空白地带,紧靠苏军驻守旅大岗哨的前沿。

东起刘家,西到石河驿,东西长约四十里,南北宽约五六里,按条约规定为非军事区,国民党军队不得进入。

我军把这个地方又称为“岗边”,当时苏军对我党采取暗中支持的态度,除允许我方人员到大连从事采购军用物资和医治伤病员外,对我辽南部队和县区干部到“岗边”避难和休整表示宽容。这样就为遭受国民党军强大军事压力的我辽南部队提供了一个根据地。

但战争依然没有结束,当时的辽南军区并不是国共两军双方争夺的要点地区。只能算是这场大战的配角。国共双方真正争夺的核心地区是地处安东、通化和临江地区的我南满根据地。

南满根据地在我军进入东北初期,东北局就将通化作为后方基地。这里有煤矿、铁矿,有日本人遗留的兵工厂、货币印刷厂、银行、医院和仓库,基础相当不错。

当时这里集中着东北局部分机关,炮兵学校和战车部队以及我军三、四纵队主力。

国民党进攻难免最大的企图就是摧毁我军的后勤机关。迫使我军陷入饥寒交迫的困境,无法在南满坚持下去。逼迫我军进入北满,然后一举围歼我军主力。

当时国民党利用我军根据地并不巩固的特点。敢于实行钻隙突破,大胆迂回与利用东北纵横公路网,使用机械化快速部队抢占城市。

11月共占领桓仁,通化和南满根据地要冲安东。

在当时我军之所以损失这么大,不仅仅因为国民党军的兵力优势。还有一个更深层的原因就是南满我军在防御中犯了分散兵力,分兵把口的错误。不但捏不紧拳头,反而被敌军各个击破。

例如新开岭战役结束后,四纵12师的35团奉命在石头城子一带行动,牵制安东之敌,掩护主力向东转移。由于国民党新6军主力在那里进行梳篦式扫荡,团领导为避开敌军主力,竟将部队分散为三路。使得35团三营陷入了两倍于己的包围之中。

并且分散突围后指挥机关缺失,使得我军的撤退十分混乱。

在该团2营在团政委率领下转移,一听到枪响就赶紧逃跑,竟被伪警察武装追了一路,既不查明情况,也不还击。跑到安全地点时,全营大部分跑散,政委身边只有几个警卫员。

最终只有1营积极与敌周旋,打退敌军进攻,保全了实力,与纵队会合。

这场战役仅仅是我军南满战场上的一个缩影而已。在这种情况下被动的局面更加的被动,国民党步步紧逼。

到11月中旬,国民党军又占领了辑安,并向长白山区压缩。我南满根据地仅剩下临江、长白、蒙江、抚松四县和两道大沟。

这一狭长地带,本来就人口稀少,相当贫穷,一下聚集了三四万部队和机关干部,吃住都十分困难。再加上士匪和地主武装的叛乱。使得我军没有后方物资接济,缺少棉衣棉鞋,吃住也很困难。

在此刻战士们思想混乱,许多人对前途失去了信心。

南满还能不能坚持,成了摆在面前急需决断的大问题。

面对南满根据地即将失守的危险局面,陈云同志和肖劲光将军站了出来,主动要求去南满根据地工作。

10月27日陈云、萧劲光离开哈尔滨,经牡丹江、图们绕道朝鲜去临江。

当时的南满根据地情况说差也差,说不差也不差。

差在是我军连连后退,国民党军步步紧逼。我军思想混乱。无法集中优势兵力对国民党军进行还击。

不差在我军实际上兵力并不少。当时在我军在南满有兵力9个师、4个炮团,占整个东北我军兵力2/5以上,装弹药比北满部队更好,地区全为山地,下层干部多,气候人口条件均好。

陈云到南满的第一件事就是了解情况。他走访伤病员,询问基层军官。了解部队的情况和战士们的想法。

当时经过一个月的撤退和国民党军步步紧逼的困难局面。大多数干部情绪低沉。天气已是寒冬,部队没有棉衣御寒,吃的是冻硬的窝头和酸菜,有的部队甚至没有房子住,烤火度日。

在这样的恶劣条件下,许多战士对于守住南满根据地没有希望了。在陈云询问战士对未来战争形势的看法时。有位战士回答到再待下去不是到鸭绿江里喝水,就是到朝鲜去流亡。

这种思想代表了当时南满根据地基层官兵的普遍想法。这种想法甚至蔓延到了高层。

南满部队领导早就作好了带领三纵、四纵撤过松花江,与北满部队会合的准备。

但陈云同志在对形式的客观分析后,站在东北大局的角度上。决定带领南满解放军战士在这里坚持下来。

陈云

在会中陈云做了一个形象的比喻:

东北的敌人好比是一条牛,牛头和牛身子是向着北满去的,在南满留了一条牛尾巴。如果我们松开了这条牛尾巴,那就不得了,这条牛就要横冲直撞,南满保不住,北满也危险。

如果我们捉住了牛尾巴,敌人就进退两难。因此,捉牛尾巴是关键。

陈云接着说:如果我们不坚持南满,向北满撤,部队过长白山时要损失几千人。

撤到北满敌人还要追过来,还要打仗,从南满撤下来的部队又会损失几千人。如果我们从南满撤了,敌人可以全力对付北满,那时北满可能也保不住,部队只得继续向北撤,一直撤到苏联境内去。

但我们是中国共产党人,不能总住在苏联,早晚有一天还要打回南满来。在这些战斗中,我们的部队又要损失几千人。而且主力撤到北满,留下来的地方武装也会受到很大损失。

这样前后加在一起,向北满撤会损失一万多人。

相反,如果我们留下来坚持南满,部队可能会损失3/4,甚至4/5,但只要守住南满,就不会失去犄角之势,就可以牵制大批敌人,使他们不能集中力量去打北满。两相比较,还是坚持南满比撤离南满损失小。而且敌人在南满的兵力也不够,我们坚持南满是完全可能的。

而且南满是东北最富的地区,人口多,工业基础好,又可以沟通大连、朝鲜,与山东解放区保持联系。坚持南满对我们东北全局,有极为重要的意义

陈云的话不多,但掷地有声,分量很重。在紧急关头力挽狂澜,表现了一位无产阶级革命家的高瞻远瞩。

最后,陈云加重语气说:“我是来拍板的,拍板坚持南满。三、四纵队全都留下,一个人都不走。我们在背靠沙发(指苏联、朝鲜的支援)的形势下前进,虽然是艰苦奋斗的前进,还是比退到北满后被敌人打出国境线再打回来要合算。”

在做通同志们思想工作的同时,陈云还积极向北满要支援。希望北满的东北野战军主力进行出击,吸引敌人的进攻,减轻南满的压力。并且立即提供一万吨粮食,送到图们以济万余伤兵及几千后方部队机关”

陈云的坚持,不是个例。他体现了一位真正的共产党人在困难之时的坚守。一位大将之才。在情况危机时的巨大作用。

在战后人们总结到。

东北攻守之势易形,由此开始。

-

- 巴基斯坦和中国边界争端你不知道的秘密!印度和美国曾经拼命阻拦

-

2025-10-18 19:56:18

-

- 2006年张高峰杀人案:村官欠钱不给还欺辱其妻,愤怒之下连杀5人

-

2025-10-18 19:54:03

-

- 清明时节丨缅怀冯雪峰:金华科普作协到义乌赤岸镇冯雪峰故居

-

2025-10-18 19:51:48

-

- 有一种痴情叫李乃文,因一场吻戏与女演员意难平,48岁终结婚

-

2025-10-18 19:49:33

-

- 知名演员涓子:当红时低调嫁圈外丈夫,生了两子,46岁越活越美

-

2025-10-18 19:47:18

-

- 【法治热点早知道】“熊孩子”闯祸,父母要担责!10岁男孩高空抛灭火器,女邻

-

2025-10-18 19:45:03

-

- 气人!情侣住酒店三天床上都是血渍和大便,知情人:损失近一千元

-

2025-10-18 19:42:48

-

- 通过这些冷知识看懂南非是怎样一个国家

-

2025-10-18 19:40:32

-

- 全网销量第一的燕窝,一年亏了3200万,这个行业没救了

-

2025-10-18 19:38:17

-

- 盘点李惠利十部高分影视剧,长相活泼可爱,你都看过她哪部剧

-

2025-10-18 19:36:02

-

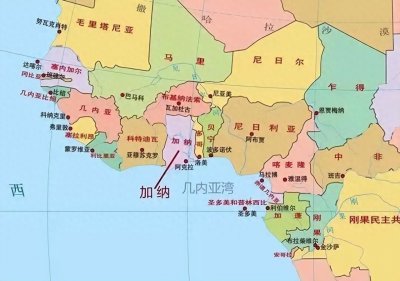

- 瓦坎达科技现身非洲?奇葩军事展揭秘加纳的真实实力!

-

2025-10-18 19:33:47

-

- 节日里的夷陵

-

2025-10-18 19:31:32

-

- 被大众忽视的秘密:杨超越出道背后的真相

-

2025-10-18 19:29:17

-

- 不深度阅读,人就会变蠢?

-

2025-10-18 19:27:02

-

- 最早的女学教材《女诫》讲的是什么?

-

2025-10-18 19:24:47

-

- 同一箱牛奶为何实体店卖50,网上只卖30块呢?行内人道出了猫腻

-

2025-10-18 19:22:31

-

- 36年后,揭秘87年春晚,李默然主持气度不凡,26岁费翔真是性感

-

2025-10-18 19:20:16

-

- 唐国强女儿唐莉:母亲自杀身亡让她替母报仇,她却和继母亲如一家

-

2025-10-18 19:18:01

-

- 谢润:当红时嫁小丈夫生一子,为爱息影回归家庭,如今怎么样了?

-

2025-10-18 03:06:01

-

- 从“爆红”到无戏给拍,李卉究竟走错了哪一步?

-

2025-10-18 03:03:42

男人用嘴巴添女人私处的坏处

男人用嘴巴添女人私处的坏处 在《人民的名义》中,反贪局长侯亮平和纪检组长吕梁哪个级别高?

在《人民的名义》中,反贪局长侯亮平和纪检组长吕梁哪个级别高?