清华炭火教授赵家和:超千万财产曝光,背后的秘密令人动容!

清华炭火教授赵家和:超千万财产曝光,背后的秘密令人动容!

洞察古今历史,洞见人性真相,点击标题下红字“关注”,拾忆将为您提供有价值、有意思的延伸阅读。

薄于身而厚于民,约于身而广于世。

现在这个社会,大家都在不断变现、提前消费,有一个人却反其道而行之,把自己的心血不断投入给国家、社会和民族,他教给我们什么才是最好的投资。

他身家千万,却把一件1美元的化纤毛衣穿了十几年。

他有一儿一女,却把全部积蓄都捐给了素不相识的孩子们。

他明知时日无多,却在生命的最后时段发起了一场爱心接力。

他就是,我国著名金融学家和金融学教育家、清华大学经济管理学院教授,人称“炭火教授”——赵家和。

在董卿制作的《朗读者》中,董卿为之落泪,观众们都被赵家和教授的行为感动,之后,朗诵了汪国真的《让我怎么感谢你》,献给赵家和教授。

就像《让我怎么感谢你》中所写:“让我怎样感谢你,我原想收获一缕春风,你却给了我整个春天;我原想捧起一簇浪花,你却给了我整个海洋。”

赵家和教授一生奉献,传道授业,以笃定的信念“干一行、爱一行、精一行”,燃尽了自己,也照亮了他人前行的路。

01

1934年9月21日,赵家和出生于北京清华园里,他的父亲是当时清华大学法学系主任。

在战火纷飞的年代,赵家和跟随父亲及家人迁移数次,最终搬到了云南。

1951年,17岁的赵家和回到了清华园。这一次,他是考进来的,选择了无线电电子学专业,度过了充实的大学时光。

4年后,他凭借优异的专业成绩,毕业后就留校任教,在仅仅5年后,正式成为了清华的讲师,深受学生们的爱戴。

赵家和曾说:“我爱教书,最高兴的时候,就是讲一个问题,别人听懂了。”

清华经管学院副教授张陶伟这样评价赵家和:“赵老师在清华园里是顶尖聪明的,以他的聪明,留在无线电系,奔个院士不是没可能。”

赵家和本以为自己会安静的待在清华园,一辈子教书育人,也不失为一件美好的事情。

谁知,这位被称为“清华园里顶级聪明的人”却迎来三次调动,每次都因为学校新建了专业或机构,需要人带头“拓荒”,而赵家和就会被委以重任。

1977年,学校筹建电化教育中心,43岁的赵家和割舍心爱的专业,第一次转行;

2年后,学校又调他到科研处搞管理,第二次转行;

1985年,年过半百的赵家和再次被委以重任,进行第三次转行,筹建改革开放后清华大学第一个文科学院——经济管理学院。

转行,意味着开垦拓荒,也意味着放弃了大半辈子的成果。其中的艰辛,不言而喻。

但赵家和丝毫不放在心上。选办公室,他给自己找了个暗间;为了给年轻人更多机会,他主动让贤,先是从常务副院长转为副院长,后来干脆回到系里。

他就像炭火一样,在每一个需要的地方燃烧,恪尽职守,无声无息。

1989年12月,赵家和被清华大学聘为教授,历任院长助理、管理信息系统系主任、国际贸易与金融系主任、经济管理学院副院长。

有一分热发一分光,赵家和继续致力于教育事业。在众人眼里,除了无怨无悔,兢兢业业,这位教授最大的特点却是众人嘴里的:“抠门”。

02

1998年,赵家和退休后,在美国做客座教授。

当时,邀请他的美国大学开出的薪水并不低,但他为一家几口每个月订下的生活费标准只有100美元。

进超市,直奔最便宜的鸡腿和法棍面包;

买衣服,会拣1美元的化纤毛衣;

他的妻子吴嘉真笑称:“我们在美国最常吃的就是鸡腿,因为那是最便宜的。”

而赵家和的卧室,拉开衣柜,8件领口袖口磨得发毛的衬衣、4件泛旧的西服,就是这位著名金融学家的全部行头。

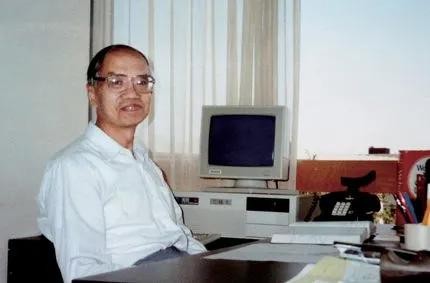

赵家和及其妻子吴嘉真

这样的日子虽然清贫,但赵家和却乐在其中,因为他有着自己的秘密。

后来,他不顾美方高额利益和好友的一再挽留,执意回国,好友追问他为什么,他答道:“信美然非吾土,田园将芜胡不归。”

2000年,赵家和带着20多万美元的讲学费回国,所有钱都交给了从事金融投资的学生刘迅打理,自己则继续专注讲学,做顾问,继续攒钱。

直到2005年,账户金额达到了500万,72岁的赵家和决定做一件思虑已久的事情:捐资助学。

长久以来,赵家和一直在关注贫困地区的读书问题,但他知道自己也没多大的本事,心想:锦上添花的事估计是做不成了,就做点雪中送炭的事情吧。

除了九年义务教育,国家有大量的资金投入,家长也有义务保障孩子的学业,而高中阶段的贫寒学子最容易被忽略,也最容易失学。最终,赵家和确定高中生为自己的资助对象。

2006年第一笔助学款寄出,江西、吉林、湖北、甘肃……各地的贫寒学子陆续收到“陌生”的捐助。

但人们并不知道捐助者是谁,只知道是一位清华退休教授。

后来,考虑到资助学生过于分散,为避免“四处撒钱”。

2009年,赵家和决定改变捐助方式,从白银市实验中学开始,把捐助范围从全国向甘肃聚拢,开始了长期的助学活动。

03

不幸的事情发生了,在2009年,赵家和被查出患了肺癌,癌细胞已经向脊髓和脑部转移。

但赵家和却坦然自若,一边冷静观察自己的病情,积极与病魔作斗争;另一边继续关注贫困学生的读书问题。

治疗癌症,赵家和用一种英国进口的靶向药,效果很好。但是贵啊!一片就要500元。

后来,赵家和听说有一种仿造药,也有效果,而且只要50块钱一片,赵家和就托人带了一些,却导致全身过敏。

医生要求赵家和停了仿造药,但他却不干,想了一个办法:隔一天吃进口药,隔一天吃仿造药。

虽然可以省钱,但结果还是过敏。随着病情逐渐加重,进口药不能停,仿造药也不能再吃,其他治疗也必须进行。

此时,赵家和做出了两个惊人的决定:一是停止治疗,死后捐赠遗体;二是捐出毕生的积蓄,金额高达1500多万,助力贫困学生读书。

铜板不分大小,爱心没有先后。为了让更多的有社会责任感的爱心人士参与到捐助活动中来,赵家和开始考虑成立一个非公募助学基金会。

如今,基金会成立4年了,累计有2204名寒门学子受助,1243人完成高中学业,其中80%以上考入大学。

还创造了一个新的高考奇迹:全班考生最高分677分,最低分454分,43名考生的二本上线率为97.67%,而一本上线率更是高达88.37%!

可这些,赵家和教授却看不到了…

在2012年7月22日下午5时35分,赵家和溘然长逝。没有花圈簇拥的场景,也没有白菊黑纱的仪式,他就这样静静地离去了。

四年后,赵家和教授的事迹,才逐渐被人们所知晓,人们被赵家和感动,亲切的称呼他为“炭火教授”。

04

一团炭火如此平凡,又如此高贵。

一如他的归宿,意蕴深长——在北京城郊的长青园公墓,赵家和的名字与众多遗体捐赠者一起刻在一块碑上,只有仔细看才能找到。

他燃尽自己,了无遗憾;剩下那抹至纯至净的灰,仍滋养后人;而他的精神,烛照世界,永不熄灭。

斯人已逝,精神永存,赵家和的义德大爱点亮了许多贫寒学子未来的梦想,照亮了他们前行的道路。

回顾赵家和教授的一生,是那么平凡的一生,却也是为教育事业倾其所有的传奇一生。虽然他隐姓埋名,默默奉献,却早已在人们心中树起了一座丰碑。

蜡炬成灰光愈灿,便是赵家和教授一生的真实写照,让我们向赵家和教授致敬!

#秋日生活打卡季#

-

- 聊一聊丁克一族

-

2025-09-05 01:58:51

-

- 中国十大高端服装时尚品牌企业 1.朗姿股份有限公司 2.浙江雅莹集团

-

2025-09-05 01:56:36

-

- 厦门双十中学大数据——全面了解全国百强名校基本数据

-

2025-09-05 01:54:20

-

- 二战后在欧洲爆发的规模最大的战争——波黑战争

-

2025-09-05 01:52:04

-

- 丹麦王妃竟然是中国平民女孩?婚后10年怒甩风流王子,再嫁小鲜肉

-

2025-09-05 01:49:49

-

- 北京莲花池公园,有莲花池荷花节、庙会,距今有3000多年的历史

-

2025-09-05 01:47:34

-

- 鲁迅经典名言名句

-

2025-09-03 19:55:43

-

- 惊爆!吴废帝孙亮死因成谜,年少天子命运多舛引关注!

-

2025-09-03 19:53:28

-

- 不要总觉得陇西县城是甘肃第一大县城,其实也就那么回事

-

2025-09-03 19:51:13

-

- 保定市12315接线员24小时值守 热线传递百姓诉求

-

2025-09-03 19:48:58

-

- 22个冷知识:或许看过多遍仍无法认同,但却真实存在于世界

-

2025-09-03 19:46:43

-

- 一文让你读懂“集体户”

-

2025-09-03 19:44:28

-

- 一打就是地下60米,中国钻地弹威力有多强?美国承认无处躲藏

-

2025-09-03 19:42:14

-

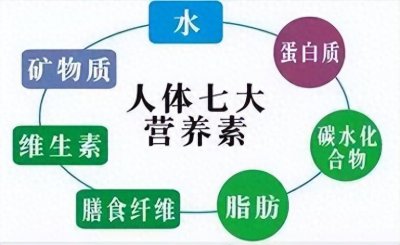

- 什么是营养,它如何影响我们的身体,我们该如何科学摄取营养呢?

-

2025-09-03 19:39:58

-

- 好评中国丨银发经济“新样本”,托起幸福“夕阳红”

-

2025-09-03 19:37:43

-

- 个人档案是什么,为什么很重要?

-

2025-09-03 19:35:28

-

- 《熔炉》:一部改变韩国法律的电影

-

2025-09-03 19:33:13

-

- 昨天萍乡万人挤爆润达,萍乡最高楼新地标,大家体验如何?

-

2025-09-03 19:30:58

-

- 西大附中浐灞中学举办课后服务实践共同体成果展

-

2025-09-03 19:28:43

-

- 属猪人和三个生肖结婚,简直就是绝配一对,爱情美满,婚姻幸福

-

2025-09-03 19:26:28

男人用嘴巴添女人私处的坏处

男人用嘴巴添女人私处的坏处 张瑞雪,女,出生于辽宁省葫芦岛市,中国喜剧、小品演员

张瑞雪,女,出生于辽宁省葫芦岛市,中国喜剧、小品演员