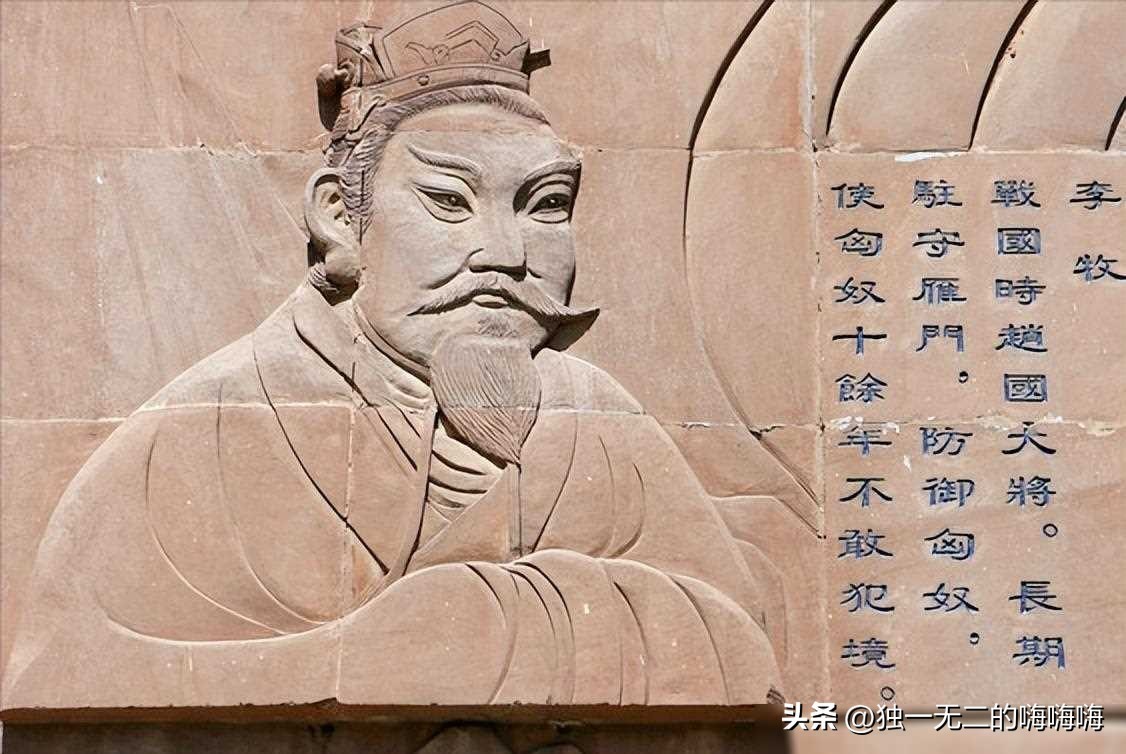

长平邯郸两战赵国都差点亡国,为何还能称霸?全靠他下了一盘大棋

长平邯郸两战赵国都差点亡国,为何还能称霸?全靠他下了一盘大棋

在匈奴覆灭后,赵国的霸主地位得以巩固,而李牧也因此成为赵国的名将之一,其军事才能与政治手腕受到了更多的认可。赵孝成王为了感谢李牧的卓越贡献,不仅维持了对边地的特殊管理权,还给予了李牧更大的军政自主权。这也使得北方五郡成为了李牧的独立王国,为赵国的疆土安定和经济繁荣创造了有利条件。

然而,李牧并非满足于此,他深知匈奴势力仍在北方存在,随时可能再度南下侵扰。为了确保赵国的安全,他开始在边境地区实施更为严密的防御策略。他不仅继续维持与匈奴的贸易往来,同时在边境建设了坚固的城池和军事设施,以抵御潜在的匈奴入侵。这一系列措施旨在确保边境的安全,同时保障赵国与匈奴的贸易关系。

李牧的治理并非只关注军事层面,他还注重经济建设和民生改善。通过优化边地的商贸环境,他吸引了更多的商旅和民众前来定居,使得边地成为了当时赵国的经济中心。赵国百姓在李牧的领导下享受到了相对安定的生活,边地的繁荣也成为了赵国整体实力的重要支撑。

然而,李牧并非只是一位将军,他更是一位善于经营的军政领袖。他在边地设立的市场和贸易集散中心使得赵国能够从贸易中获取可观的税收和财富。这些财富不仅用于支持边地的军事防御,还有一部分直接用于支援赵国南方的建设。赵孝成王的信任和赋予的自主权成为了李牧推动赵国边地繁荣的关键因素。

然而,匈奴与赵国的贸易关系始终是一个不稳定的因素。匈奴牧民经常受到自然灾害的影响,一旦发生灾害,他们就会中断贸易,甚至转而发动抢掠。在这种情况下,李牧采取了坚壁清野的策略,将牲畜和粮食收回城中,坚守城池,等待匈奴人撤离。这种灵活而果断的战术使得赵国能够最大限度地减少损失,保障了边地的经济实力的稳定发展。

李牧的战术虽然有效,但却引起了赵国百姓和将士的不满。他们感到被动和怯弱,每次强盗来袭时都不得不躲避,这让他们感觉民族尊严受到了侮辱。匈奴人也对这种战术感到不满,因为每次南下都需要大量资源,却只能抢夺有限的财物。这使得匈奴人对赵国的怨恨不断积累,也为后续的战争埋下了伏笔。

随着时间的推移,赵孝成王开始感受到舆论的压力,尤其是在边地的百姓和将士的不满情绪不断升级。赵国需要一场胜利来振奋人心,需要北方的十万边军来对抗强秦。为此,赵孝成王决定撤换李牧,让他的新任大将带领军队重新挑战匈奴。

新任大将上任后,立即采取了不同于李牧的作战策略,主张出战。然而,他的战术显然与匈奴的机动灵活不相符,导致赵军多次战败,边境百姓生活陷入困境。这一切让赵孝成王意识到,边郡不能没有李牧,他需要李牧回来担任重任。

于是,赵孝成王主动承认了之前的错误,派人前去请李牧重新出山。然而,李牧却以称病为由拒绝了赵王的请求,显然是在开条件。赵王被逼得无奈,只能答应李牧重新出任边地的指挥官,并且让他自行决定边务,不再干涉。

李牧重回赵国边地后,再度展开他的战术。他利用边地的地势,布置了一系列精妙的陷阱,通过持久战耗尽匈奴的战斗力。与此同时,他还通过外交手段削弱了匈奴与其他少数民族的联盟关系,使得匈奴陷入孤立的境地。最终,他在一场大规模的战役中,成功地打败了匈奴军队,将其击退出赵国边境。

这场胜利不仅稳固了赵国的北疆,也让赵孝成王深感自己曾经的错误。李牧在战场上的英勇表现以及出色的军事才能再次得到了认可,他成为了赵国历史上的传奇将领。在后来的岁月里,赵国边地逐渐稳定,李牧也在政治和军事上为赵国做出了更多的贡献。

总的来说,李牧的故事展现了一个军事将领在复杂的战争环境下的智勇双全。他的坚韧不拔、灵活变通的战术,以及对外交手段的善用,为赵国带来了关键的胜利。然而,他在处理与匈奴的贸易关系时也表现出务实和灵活的一面,保障了赵国边地的经济繁荣。李牧的一生经历了风风雨雨,最终以一场关键的胜利留下了辉煌的一笔。

-

- 流产假的最新规定

-

2025-08-21 17:32:19

-

- 穿越千年的魅力之县——曲阳

-

2025-08-21 17:30:05

-

- 第一次国共内战:农村包围城市的革命之路

-

2025-08-21 17:27:49

-

- 这里是西乡塘!

-

2025-08-21 17:25:34

-

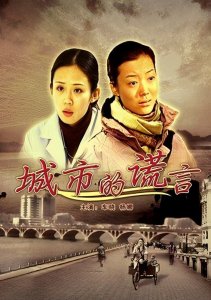

- 你相信命运吗?今天介绍一部现实主义电影《城市的谎言》

-

2025-08-21 17:23:19

-

- 自驾四川省汉源县九襄镇,看看横断山脉里的别样风情

-

2025-08-21 17:21:04

-

- 成龙房祖名亏欠林凤娇太多,龙嫂海量美艳旧照欣赏(组图)

-

2025-08-21 17:18:49

-

- 你的跑步姿势正确吗?小心“跑步膝”丨春节健身处方

-

2025-08-21 17:16:34

-

- 单身狗,你为什么不过中国情人节?

-

2025-08-21 17:14:19

-

- 视频|极致古舞《丽人行》原班人马惊现深圳街头——巴山渝水踏歌行·深圳站文旅

-

2025-08-21 17:12:04

-

- 岳阳“苹果装饰”跑路 业主苦不堪言

-

2025-08-21 17:09:49

-

- 懒人福音!在家轻松搞定电饭煲荷叶鸡,香飘四溢超满足

-

2025-08-21 17:07:34

-

- 辩题!诉讼律师 VS 非诉律师,你更中意谁?

-

2025-08-21 17:05:19

-

- 崩坏3圣痕故事:伊丽莎白·巴托里,为何她被称为吸血鬼伯爵夫人

-

2025-08-21 17:03:04

-

- 写下《感谢贫穷》、考北大、开航母,这个河北女孩的热血故事未完待续

-

2025-08-21 17:00:49

-

- 传说中的“八大神仙”分别是谁?他们是如何排名的?你知道吗?

-

2025-08-21 16:58:33

-

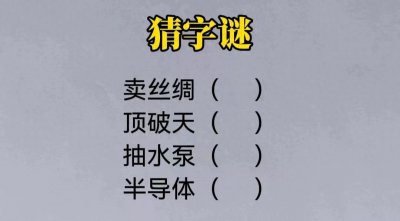

- 猜字谜:卖丝绸,顶破天,抽水泵,半导体?猜一猜

-

2025-08-20 08:51:01

-

- 奥运举重冠军廖辉

-

2025-08-20 08:48:46

-

- 【哥斯拉】高清壁纸!拿走不谢

-

2025-08-20 08:46:31

-

- 那些减肥励志的壁纸,我们一起收藏起来吧

-

2025-08-20 08:44:16

男人用嘴巴添女人私处的坏处

男人用嘴巴添女人私处的坏处 张瑞雪,女,出生于辽宁省葫芦岛市,中国喜剧、小品演员

张瑞雪,女,出生于辽宁省葫芦岛市,中国喜剧、小品演员