70多年风雨兼程!我国汽车工业是如何从追赶到超越的?

70多年风雨兼程!我国汽车工业是如何从追赶到超越的?

1987 年的夏天,一颗星辰,照亮了中国汽车工业发展的一个关键节点。

饶斌,这位被尊称为 “中国汽车之父”、中国汽车工业奠基人的老人,在古稀之年接到了一份特殊的邀请。江泽民诚挚地邀请老领导饶斌在上海衡山宾馆相聚,共叙往昔。饶斌怀着对中国汽车工业的满腔热忱与深沉思考,将自己锁于房间,奋笔疾书,精心准备了一份涵盖上海发展轿车工业全面设想的谈话题纲。

那个夜晚,两位对中国汽车事业有着深刻理解与执着追求的人促膝长谈,饶斌毫无保留地将自己数十载在汽车领域的所见、所思、所悟倾囊相授。然而,命运却在此刻悄然转折,次日,饶斌突发心脑血管疾病,昏迷一月后溘然长逝,他的离去如同落日的余晖,虽短暂却无比绚烂,为中国汽车工业的发展历程留下了一抹浓重而悲壮的色彩。

01

回首往昔,饶斌在中国汽车领域的功绩彪炳史册。三十多年前,他毅然奔赴东北平原,在那片广袤的土地上,凭借着坚韧不拔的毅力与卓越的领导才能,打造出了中国第一汽车制造厂一汽。

二十多年后,他又不惧艰难险阻,深入鄂西北群山之中,一手创立了二汽。

他一人身兼一汽和二汽的首任厂长,在货车时代,他与同事们齐心协力,为中国汽车工业的起步立下了汗马功劳。然而,饶斌心中始终怀揣着一个未竟的轿车梦,这不仅仅是他个人的梦想,更是老一代汽车人共同的憧憬与期盼。

从货车到轿车,虽仅一字之差,却犹如天堑横亘在前。

轿车在精密程度上与货车相比,有着质的飞跃。在安全性、舒适性、稳定性、迭代速度以及工艺水平等诸多方面,都需要全方位的提升与优化。这意味着从粗到细的转变,整条产业链都面临着更新换代的巨大挑战,其难度绝不亚于从无到有。

而且,相比于计划经济时代货车的分配制度,轿车的销路主要依赖于市场,这就要求在成本、销量、利润率三者之间精准地找到黄金临界点,是一场竞争与平衡的艺术较量。

饶斌在生命的最后时刻,仍对轿车梦念念不忘,实际上,早在 1978 年改革春风吹拂大地之时,他便敏锐地捕捉到发展机遇,立即前往西方考察,积极寻求引进更先进的汽车生产技术。

彼时,西方国家在石油危机的冲击下,正急于寻找新的投资市场,而其本土汽车市场趋于饱和,生产过剩,迫切希望将汽车销往中国。

于是,80 年代起,汽车合资浪潮汹涌而来。

美国通用率先提出合资经营的概念,当时人们形象地将其比喻为 “结婚”,双方共同组建家庭,孕育出汽车这个 “孩子”。然而,在思想观念的碰撞与磨合中,起初有人对社会主义与资本主义的合作心存疑虑,最终在 “用市场换技术” 的大战略思路引领下,合资得以被允许。

但美国通用因不愿分享技术,最终错失合作良机。

1984 年 10 月 10 日,经过无数人的不懈努力与艰难谈判,上汽与德国大众的合资协议在北京人民大会堂正式签署。1985 年 3 月 21 日,上海大众汽车有限公司应运而生,德国大众持股 40%,大众汽车投资有限公司持股 10%,上汽集团持股 50%。

同年 10 月,上海大众第一条总装生产线投入运营。

此后,上海大众生产的桑塔纳风靡全国,成为一代神车,拥有一辆桑塔纳甚至成为当时社会身份的象征。

上海大众的成立无疑是中国汽车发展史上的一座巍峨里程碑。然而,其发展之路并非一帆风顺,最艰难的时期或许并非前期谈判,而是合作达成后的汽车配件国产化进程。

对于双方而言,合资只是手段,德国大众旨在开拓中国市场,获取更多利润;而中方的初心则是通过市场换取技术。

上海大众成立之初,实际上更多的是进行汽车组装,大众提供整套进口零部件,中方工人负责组装。但这种模式显然无法满足中方的长远发展需求,因为若不能实现零配件国产化,就无法构建起自己的产业链体系,只能持续依赖外汇进口零件,若不能掌握核心技术,合资便只是徒有其表,中方也只是沦为为外国人拧螺丝的廉价劳动力。

在与大众谈判时,中方就确立了国产化率的宏伟目标:7 年达到 90%。但合资两年后的 1986 年,仅实现了轮胎、标牌、收音机、天线四个零部件的国产化,国产化率仅为 2.7%。

这一严峻形势引起了高度重视,1987 年 6 月,时任国家经贸委副主任的朱镕基在中德双方人员面前言辞恳切地发火道:“如果在中国生产的零部件比例不能顺利提高到 40%,我们就关掉上海大众。” 这既是严厉的警告,也是有力的鞭策,随后中方全面加速国产化公关进程。

1987 年,上海市政府专门成立支援上海大众建设小组和桑塔纳国产化办公室。

1988 年,调任上海市长的朱镕基积极推动打造了由全国 105 家零部件配套企业、6 所高校、7 家科研院所组成的上海桑塔纳轿车国产化共同体,自上而下全力以赴推动桑塔纳国产化。

经过数年的持续攻坚,终于在 1991 年,桑塔纳的国产率达到了 70%,1993 年更是跨越 80% 的新台阶。

这一辉煌数据背后,是上海大众建立起了一个符合国际标准、覆盖全国几百家零部件企业的强大供货体系,鲁冠球的万向钱潮、曹德旺的福耀玻璃等知名企业均位列其中。随着上汽的不断发展,这个供货体系逐渐演变成一条相对完整的产业链,成为中国汽车工业坚实的基石,为后续的发展奠定了坚实的基础。

02

在 80 年代,中国汽车工业在多个层面齐头并进,奋勇向前。

一方面,随着改革开放的推进,一部分人先富起来,社会对轿车的需求急剧增长,无论是出于出行需求还是追求时尚潮流,轿车市场呈现出一片繁荣景象。然而,在极端暴利的诱惑下,汽车走私现象日益猖獗,同时全国各地掀起了一轮狂热的造车热。

当时,除西藏外,各省、市、自治区甚至县一级都纷纷涉足汽车制造领域,汽车厂数量在世界上独占鳌头。但这些所谓的汽车厂大多规模狭小,仅有寥寥数名工人,设备简陋粗糙,年产量极低,甚至仅有几辆,且产品质量堪忧,与现代化汽车工业的标准相去甚远。汽车作为规模型经济和重技术型行业,靠拼凑二手零件、用榔头敲打造出的汽车,不仅对汽车工业的发展毫无益处,反而会产生诸多负面影响,扰乱市场秩序,阻碍行业健康发展。

因此,在 80 年代中期,在全力推进桑塔纳国产化的同时,汽车工业的另一关键任务便是整合地方政府,整顿合并地方小厂。

1988 年底,国家发布关于严格控制轿车生产点的通知,大力扶植大型国有车企,清退地方落后小厂,仅允许一汽、二汽、上汽和北汽、天汽、广汽 6 家国有车企生产轿车,这便是俗称的 “三大三小” 格局。同时要求各地立即停止轿车项目的立项与审批,鼓励地方小厂为这 “三大三小” 生产所需配件,国家以强有力的手段整顿汽车行业,这在当时具有极为重要的必要性,不仅规范了行业秩序,调整了产业结构,还促进了产业升级。

但从另一个角度来看,这种目录制管理汽车企业的方式,在一定程度上也给一些不在名单之内却怀揣汽车梦想的自主品牌设置了重重障碍。

进入 90 年代,一批不在名单之内的汽车人开始了艰难的突围之旅,他们在困境中顽强生长,展现出了不屈不挠的精神与无畏的勇气。

1990 年,魏建军承包了一家负债 200 万的乡里修车厂,面对工厂里 60 多个欠薪员工,他毅然决然地踏上了造车之路,最终缔造了长城汽车的传奇。

1994 年,在摩托车生意风生水起的李书福做出了一个惊人的决定 —— 造汽车。

他行事果敢大胆,具有强烈的冒险精神,明知造车初期难以获得主管部门许可,却依然在临海市征地 800 亩,打着造摩托车的幌子,筹建了豪情汽车工业园区,开启了吉利汽车的辉煌篇章。

1998 年 11 月,英国人撤离安徽芜湖,留下了一条在他们眼中中国人永远无法完成的半成品产线。这是奇瑞历经艰辛从英国福特手中收购的发动机产线,为了它,奇瑞和背后的芜湖市政府已投入了 2,980 万美元,这是奇瑞造车的唯一希望所在。

由于当时国家政策对轿车项目的限制,一切只能秘密进行,项目启动时内部代号为 “951 工程”。然而,与英国人的合作困难重重,一方面,根据合同约定,中国工程师不能参与产线的装配,而英国工人则消极怠工;更为关键的是,由于中英两国工业电标准不同,这条适用于 450 伏五十赫兹标准的产线在中国 380 伏六十赫兹的环境中水土不服。

此时的奇瑞面临着艰难抉择,要么寄希望于英国人,让发动机的投产遥遥无期;要么赶走英国人,依靠自己的力量安装好这台 8,000 吨的庞然大物。奇瑞的负责人尹同跃横下一条心,立下壮志:“要是装不好,我去跳长江。”

03

时间来到 2003 年,受到此前吉利拿到第一张民企造车准生证的激励,以及入世后国家对汽车行业管制的逐步放松,中国再次掀起一轮造车热潮。

造空调的美的、奥克斯,卖酒的五粮液,靠传呼机和手机起家的波导等一大批企业纷纷涌入汽车行业,试图在这片广阔的市场中分得一杯羹。在这场纷繁复杂、轰轰烈烈的造车运动中,有一家当时并不起眼的造手机电池的企业 —— 比亚迪,其创始人王传福独具慧眼,他看到了汽车发展的未来趋势。

王传福深知中国 70% 的石油依赖进口,而石油的 70% 需经由我国无法掌控的马六甲海峡运输,且中国 70% 的石油都消耗在交通领域,这三个 70% 深刻地揭示了中国迫切需要改变依赖石油的能源结构,新能源汽车无疑蕴含着巨大的发展潜力与诱人前景。

王传福并非唯一洞察到这一趋势的人,新能源汽车并非一个全新的概念。

早在 1992 年,钱学森就提出中国要造电车。

中国之所以寄希望于新能源汽车实现弯道超车,是因为西方国家在汽车行业已深耕百余年,积累了难以逾越的技术壁垒。

尽管中国在造车领域历经数代人的不懈努力,但在燃油车核心三大件 —— 发动机、底盘、变速箱方面始终难以形成竞争优势,且在消费者心中,国产车长期被贴上廉价的标签,进口车>合资车>自主品牌的观念根深蒂固,仿佛是一条难以打破的铁律。

而电车的三大件 —— 电池、电机和电控,中国与西方基本处于同一起跑线,这为弯道超车提供了可能。

在 00 年代,中国自主品牌在燃油车领域仍在艰难地寻求突破,以低价和高性价比策略主攻低端车市场,部分车企也开始尝试混合动力汽车技术。

2007 年,广汽积极响应政策号召,全面推进自主品牌项目建设,成为首批承接国家 863 计划的车企之一,在混合动力汽车技术领域展开了不懈的攻关探索。而国家层面也早已进行战略布局,甚至全力押注新能源汽车领域。

2009 年 1 月,国家正式启动 “十城千辆” 工程,对新能源汽车给予直接的财政补贴,计划用 3 年左右的时间,每年在 10 个城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域推广 1,000 辆新能源汽车开展示范运行,力争到 2012 年使新能源汽车在汽车市场份额中占到 10%。

到了2020 年 9 月,中国新能源汽车累计产量突破 500 万辆,2022 年 2 月这一数字翻倍,突破 1,000 万辆。中国新能源汽车的发展速度之快令全世界惊叹不已。

在这场弯道超车的攻坚战中,中国建立了相对完整的新能源汽车供应链,在电车核心三大件 —— 电机、电控、电池方面基本实现国产化,特别是在动力电池领域已达到世界领先水平。

2018 年装机量排名全球前十的动力电池供应商中有 7 家来自中国,宁德时代与比亚迪已成为全球电池领域的两大巨头。

近两年在各种汽车销量榜上,比亚迪、广汽埃安等国产新能源车也常年名列前茅,特斯拉的鲶鱼效应逐渐消退,新能源汽车市场正在形成新的格局,中国在新能源汽车领域的弯道超车战略取得了显著成效。

04

2023 年,恰逢中国汽车工业 70 周年,自 1953 年一汽成立起,中国汽车人在造车这条道路上前赴后继,不懈奋斗了整整 70 年。回首往昔,漫长的征程充满艰辛,无数的汗水与泪水交织其中,那些过往的岁月如烟般飘散,但每一个瞬间都深深烙印在人们心中,令人不禁泪眼朦胧。

然而,中国汽车工业的发展并未就此止步。当下一个更为宏伟的目标已然确立 —— 从汽车大国迈向汽车强国。

为了实现这一伟大的百年宏愿,制造高端车、超级跑车成为了关键的突破口。

超级跑车,在这个细分领域,长期以来被法拉利、迈凯伦、兰博基尼、布加迪等国外知名品牌所占据。此前,虽然中国许多车企也曾怀揣制造超跑的梦想,但由于受到技术和产业链上的巨大难度以及高昂成本的限制,始终只能停留在概念车、赛道车的阶段,难以实现量产。

那么,中国为何对制造超跑如此执着呢?没有超跑,中国汽车工业就不能说是真正的强大,而有了浩博在前,甘当探路者,从无到有打造出了一个包括零件配套、实验设备甚至测试人员的全新超跑产业链生态。

以后中国厂商要造超跑也不会像现在这么艰难,就如前段时间王传福所言,在一起才是中国汽车。

在汽车行业大变革、全球新能源汽车竞争白热化的今天,我们都有一个共同的名字,中国汽车。我们也有一个共同的目的,让更多的中国品牌走向全球。

时间回到近 70 年前,在 1954 年第一届人大时,我们的经济特别困难,国家建设刚刚起步,工业体系接近于无。

在会上,毛主席发出这样的宣言: 我们的总任务是团结全国人民,争取一切国际朋友的支援。我们正在前进,我们正在做我们的前人从来没有做过的极其光荣伟大的事业,我们的目的一定要达到我们的目的一定能够达到。

这段亲切雄浑又令人刻骨难忘的声音在中华大地上回荡了 70 多年了,和我们的汽车发展史几乎同龄。

回看中国汽车这 70 多年,艰难起步,起起落落,扬眉吐气,波澜壮阔。

汽车工业的发展也是我们国家发展的缩影。因为我们拿到的是一个注定要追赶别人的剧本,在这样一个不逆袭就出局的剧本中,只有足够的努力,才能有足够的实力,只有足够的实力,才能趁对手松懈时,死死咬住行业变革的当口,紧紧抓牢难得一见的历史机遇,以最快的速度,以最决绝的姿态冲进弯道,一路狂奔,实现超车。

然后对茫然错愕的对手风淡云轻地说,来,重新洗牌。

文本来源@大象放映室 的视频内容

-

- 中华豪门—中国的十大著名古建筑,你的家乡有吗?

-

2025-07-08 11:08:19

-

- “举重王”占旭刚:30岁退役任高位,娶初恋空姐,今事业扬帆起航

-

2025-07-08 11:06:04

-

- 别再迷信混血儿了!混血杂交,可能是百年前的“阴谋”,诸君悉听

-

2025-07-08 11:03:48

-

- 湖北盛产美人,10位鄂籍女明星,各个盘正条顺,美艳绝伦不可方物

-

2025-07-08 11:01:33

-

- 搞定“央视一姐”、不计较姐弟恋:密春雷的发家史,以及神秘消失

-

2025-07-08 10:59:18

-

- 中国篮球“名帅录"之—蒋兴权

-

2025-07-08 10:57:02

-

- “洪门大佬”陈惠敏:最风光的时候,整个尖沙咀都是我说了算

-

2025-07-08 10:54:47

-

- 春秋时期的陈国

-

2025-07-08 10:52:32

-

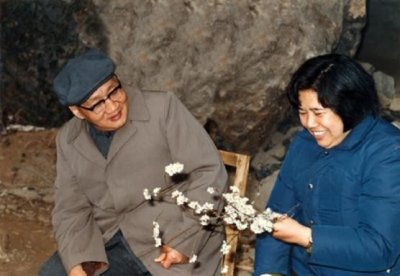

- 2007年毛岸青在北京逝世,病逝前嘱咐邵华:我要和妈妈葬在一起

-

2025-07-08 10:50:17

-

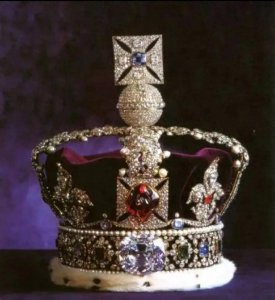

- "Koh-i-Noor光明之山钻石的诅咒"

-

2025-07-08 10:48:02

-

- 怎样写新闻报道范文_1

-

2025-07-08 10:45:46

-

- 花加突爆停业整顿,资金链断裂,鲜花电商缘何遭遇生死劫?

-

2025-07-08 10:43:31

-

- 副部级张剡,职务调整

-

2025-07-07 15:20:42

-

- 丰台顺和大厦坍塌系未按标准施工 坍塌建筑系违法建筑

-

2025-07-07 15:18:27

-

- 最担心的事发生了!20万现金放纸箱,被老人当废品卖了……

-

2025-07-07 15:16:11

-

- 刘涛携子女登封面高清组图曝光 刘涛携儿子女儿长什么样的?

-

2025-07-07 15:13:56

-

- 空姐曝陈建州父亲殉职前画面 双胞胎名字和他有关

-

2025-07-07 15:11:40

-

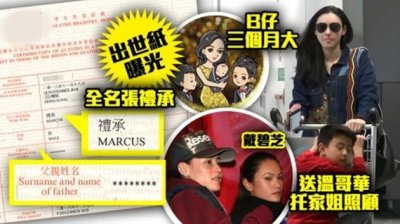

- 张柏芝三胎儿子出生证曝光 全名张礼承 父亲一栏空白

-

2025-07-07 15:09:25

-

- 杨阳洋的妈妈是谁 杨阳洋的妈妈杨云资料

-

2025-07-07 15:07:10

-

- 福原爱谈自己对中国的感情:我能活到今天,是因为中国人的支持

-

2025-07-07 15:04:55

男人用嘴巴添女人私处的坏处

男人用嘴巴添女人私处的坏处 张瑞雪,女,出生于辽宁省葫芦岛市,中国喜剧、小品演员

张瑞雪,女,出生于辽宁省葫芦岛市,中国喜剧、小品演员